Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCh)

Camila Silva Salinas: Doctora en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Profesora de Historia y Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomada en Estética, Feminismo y Crítica, Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Por el grado de emancipación de la mujer se mide como en un termómetro, el grado de emancipación de los pueblos”

La Mujer Nueva (Santiago) noviembre de 1936

“Lucharemos contra el Fascismo, porque tiende a privar a la mujer de sus más elementales derechos adquiridos, considerándola solamente apta para desempeñar las ocupaciones domésticas. Y contra la Guerra por ser una crueldad inhumana y que sirve tan sólo para proteger los intereses comerciales”

Programa del MEMCh, 1936

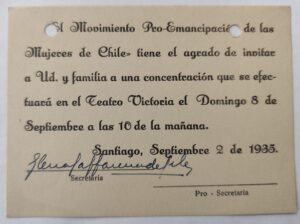

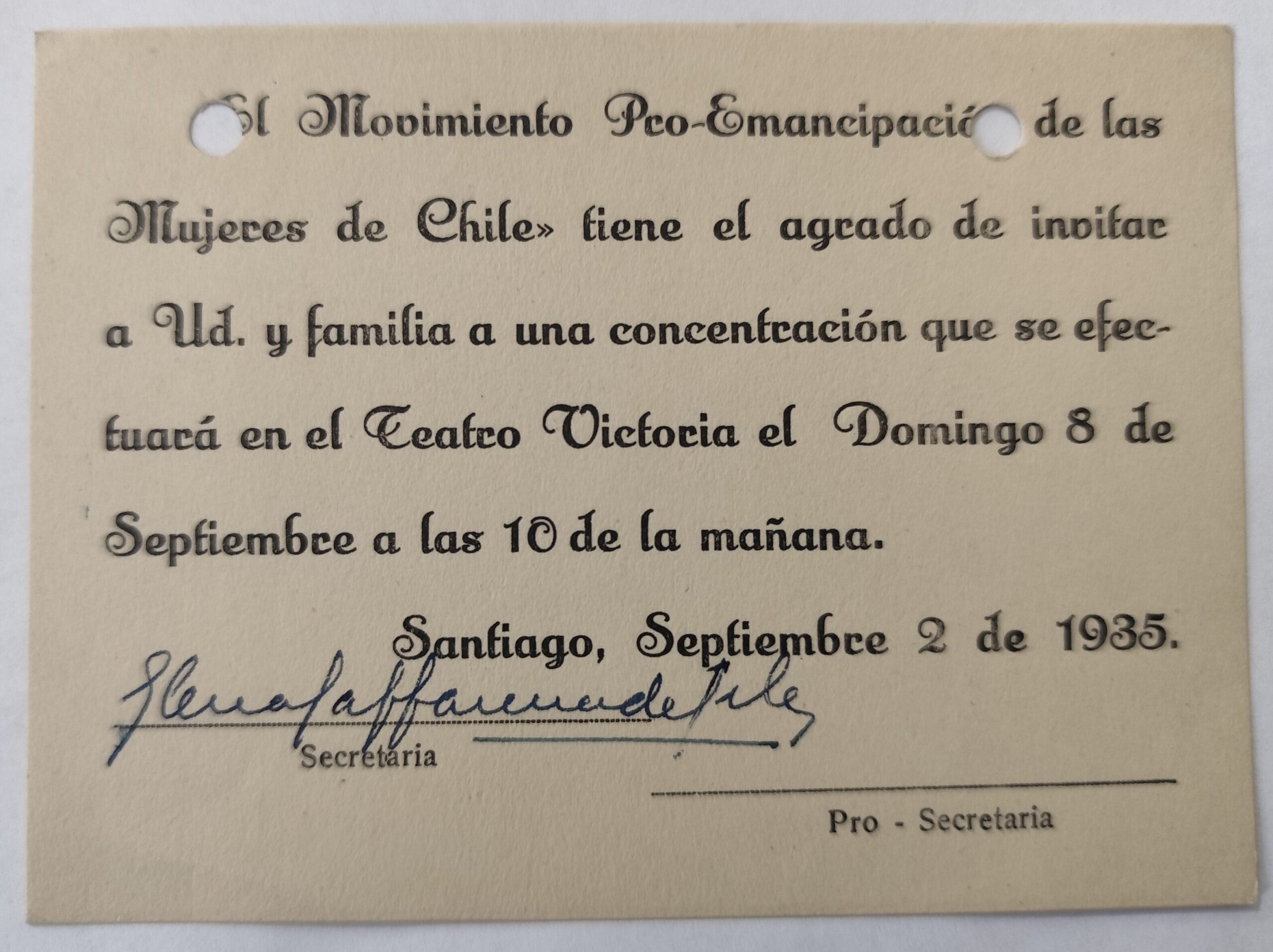

El Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile fue una organización política y social fundada el 11 de abril de 1935 por un grupo de mujeres de diversas clases sociales, oficios, militancias y edades que “unidas por una voluntad democrática amplia” (Antología MEMCh, 1982, 3), se propusieron trabajar en favor de los derechos de las mujeres y la niñez, y contra la guerra y el fascismo. Activado por la periodista Marta Vergara, delegada chilena en la Comisión de Derechos de la Mujer de la Liga de las Naciones en 1934, y la abogada Elena Caffarena ‑una de las cuatro primeras mujeres en incorporarse a la Federación de Estudiantes de Chile (FECH)-, el MEMCh fue, en palabras de sus dirigentas, “el primer movimiento femenino organizado militante, con permanencia y continuidad en el tiempo” (Antología MEMCh, 1982, 2). Su creación se inscribe en un contexto nacional marcado por la persistencia de la crisis social y la inestabilidad política de la década de 1930, el recrudecimiento de la represión al movimiento obrero durante la dictadura de Carlos Ibáñez y la emergencia del fascismo a nivel global; pero también, a la acumulación histórica derivada de las luchas emancipatorias del movimiento popular y del feminismo panamericano. El MEMCh fue, en definitiva, “la más importante organización feminista de la historia chilena” (Illanes, 2012, 30).

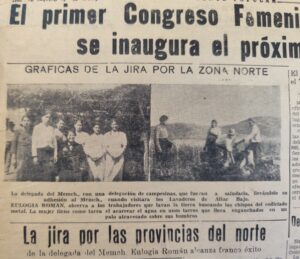

Desde su creación, el objetivo del MEMCh fue lograr la emancipación política, social, económica y cultural debía ser protagonizada por las propias mujeres, es decir, sin supeditarse a otras luchas sociales ni apelando a la protección de otros agentes. Esta afirmación igualitaria sería el fundamento de una “justicia absoluta” que permitiera resarcir las inequidades estructurales que aquejaban a las mujeres. Su Programa de 1936 estableció que la liberación integral de la mujer requería el reconocimiento de los derechos políticos y la ampliación de los derechos civiles de las mujeres, incluyendo el divorcio y la regulación en favor de los niños (emancipación jurídica); la igualdad de salarios y el mejoramiento de las condiciones de vida (emancipación social) y la liberación de la “maternidad obligada” mediante educación sexual, anticonceptivos y regulación del aborto (emancipación biológica). Además, estableció la necesidad de luchar “contra los dos mayores enemigos de la mujer y de la Humanidad: el Fascismo y la Guerra” (MEMCh, 1936, 1). Su primer Congreso, realizado en 1937, contó con la participación de 50 delegadas, quienes establecieron como ejes programáticos la protección de la madre y la defensa de la niñez, el mejoramiento del nivel de vida de las trabajadoras, el reconocimiento de sus derechos políticos, y la promoción de la educación y la paz (Conclusiones del Primer Congreso Nacional del MEMCh, 1938). Tres años más tarde, el II Congreso reunió a un centenar de delegadas (Antezana-Pernet, 1997).

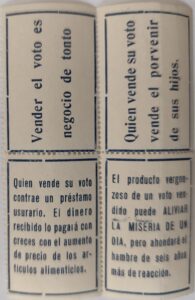

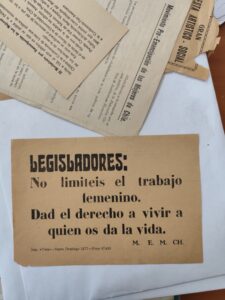

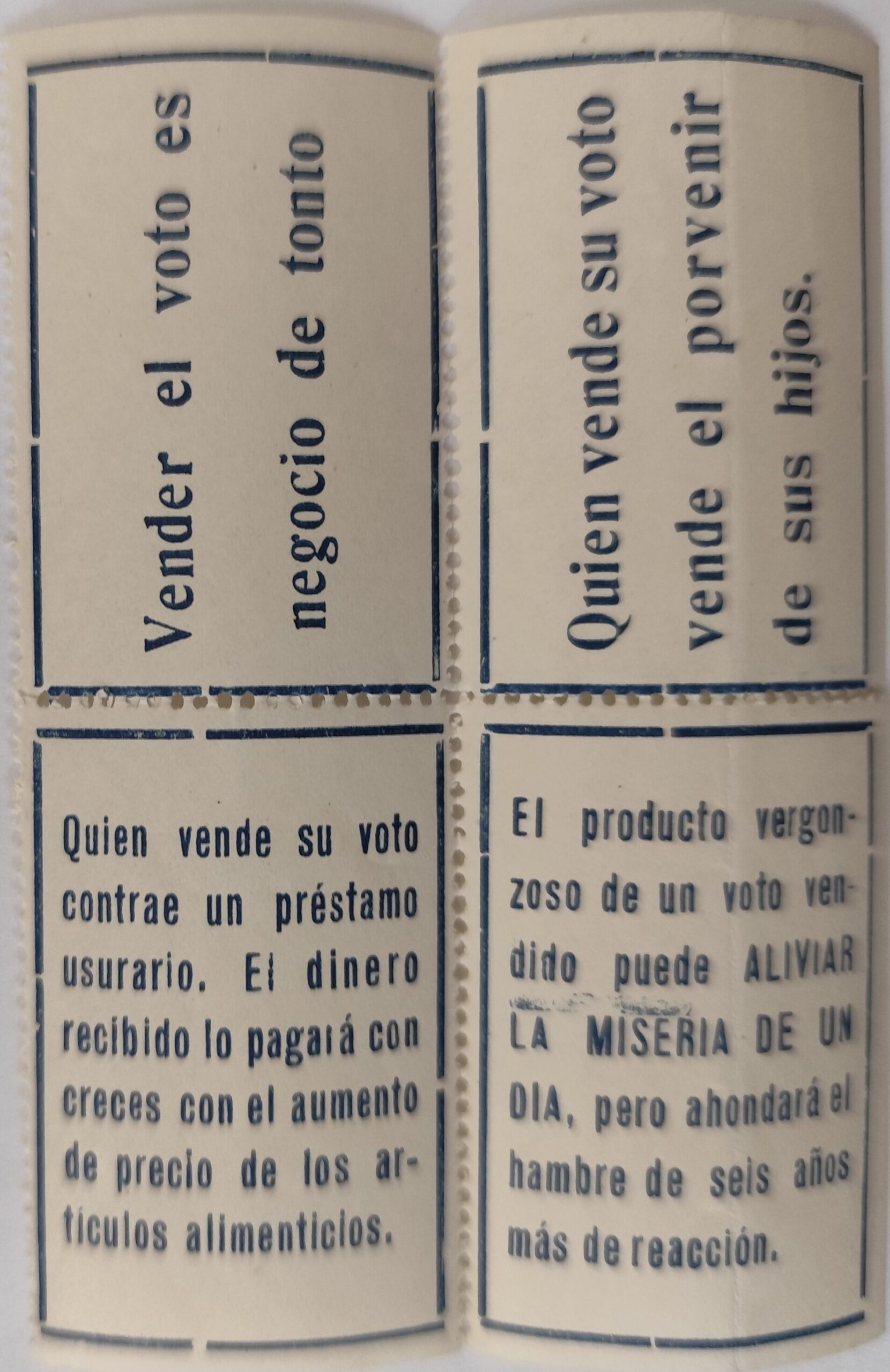

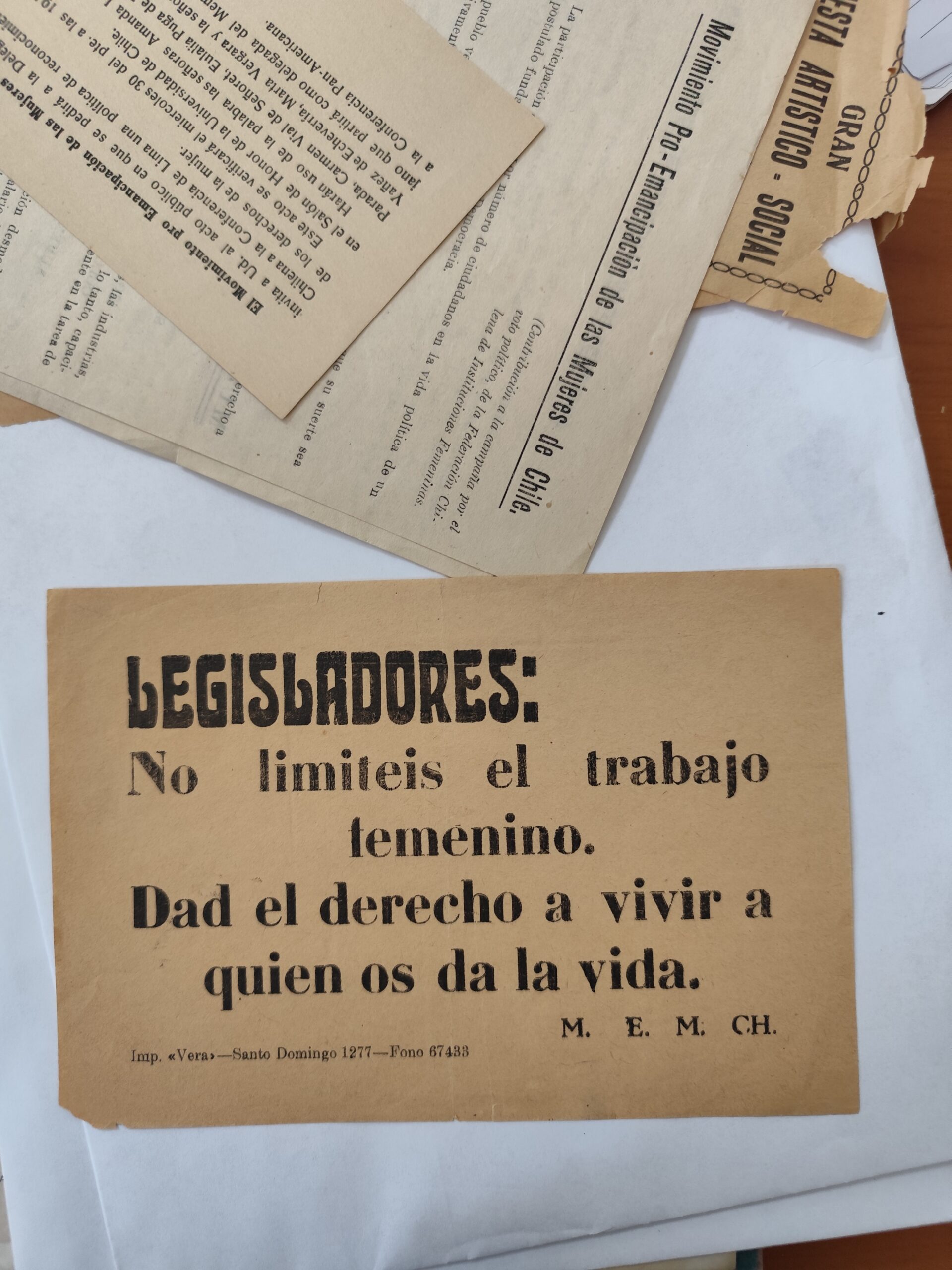

Podemos comprender la creación del MEMCh como resultado de la articulación de, al menos, tres tradiciones emancipatorias. En primer lugar, el MEMCh recogió el horizonte de lucha de las numerosas organizaciones de obreras y artesanas que fundaron sindicatos, sociedades en resistencia, mutualidades y periódicos, y que se refirieron a la “emancipación de la mujer” al menos desde la década de 1870, heredando a las futuras generaciones feministas saberes organizativos de gran valía. Esto también incluyó la presencia de demandas en favor de la condición de las mujeres en los principales partidos políticos de izquierda, así como la creación de organizaciones propias. En segundo término, comparece la tradición de las organizaciones de mujeres de origen oligárquico o mesocrático fundadas desde inicios del siglo XX, como el Club de Señoras, los Círculos de Lectura, el Consejo Nacional de Mujeres o el Partido Demócrata Femenino (Gaviola, Jiles y Lopestri, 1986), que demandaron la ampliación de los derechos de las mujeres sin cuestionar radicalmente el lugar ocupado por ellas en la sociedad ni reconocerse como feministas, lo que las habría llevado a actuar con “extremada cautela” (Kirkwood, 1986). No obstante, esta acumulación histórica allanó el camino a la lucha por los derechos políticos de las mujeres, destacando la creación del Partido Cívico Femenino (1922) y el Comité Pro Derechos Civiles de la Mujer (1933), organizaciones en las que participaron Graciela Mandujano, Felisa Vergara o Flora Heredia, que luego se incorporarán al MEMCh. El tercer horizonte de lucha con el que se articuló el MEMCh fue el movimiento antifascista de la década de 1930, en tanto fenómeno de masas basado en una sensibilidad política contraria al fascismo, que si bien se apoyó en la política de alianza definida por el comunismo internacional, no es reductible a ella (Traverso, 2003; Groppo, 2007). El ascenso del fascismo resultó especialmente preocupante para las mujeres, cuyos aún restringidos logros en materia de derechos se vieron amenazados por la asonada conservadora, teniendo expresión en organizaciones transnacionales tales como el Socorro Rojo y la Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, con las que el MEMCh colaboró activamente (Ginard i Ferón, 2015; Melo, 2020; Olivares-Olivares, 2020). De esta manera, el MEMCh no sólo heredó aprendizajes políticos desarrollados en las décadas previas de lucha popular, sino que también se enfrentó a los desafíos coyunturales más urgentes de su tiempo histórico. Su carácter articulador se sustentó en un variado repertorio de formas de acción política, que incluyó, por un lado, prácticas que transgredieron los límites conservadores del espacio público, utilizaron sus redes afectivas para la ampliación de su práctica y su discurso, y construyeron espacios de enunciación para las mujeres: mítines, marchas, concentraciones políticas en calles y teatros, el diseño y uso de objetos como carnets de afiliadas, estandartes, banderas, brazaletes, insignias o pancartas, un himno propio (La Mujer Nueva, 18, nov. 1937), el periódico “La Mujer Nueva” y las Ediciones MEMCh fueron formas de expresión política feminista, aún antes de que las mujeres chilenas obtvieran el derecho a sufragar.

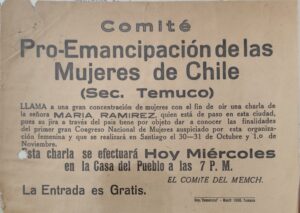

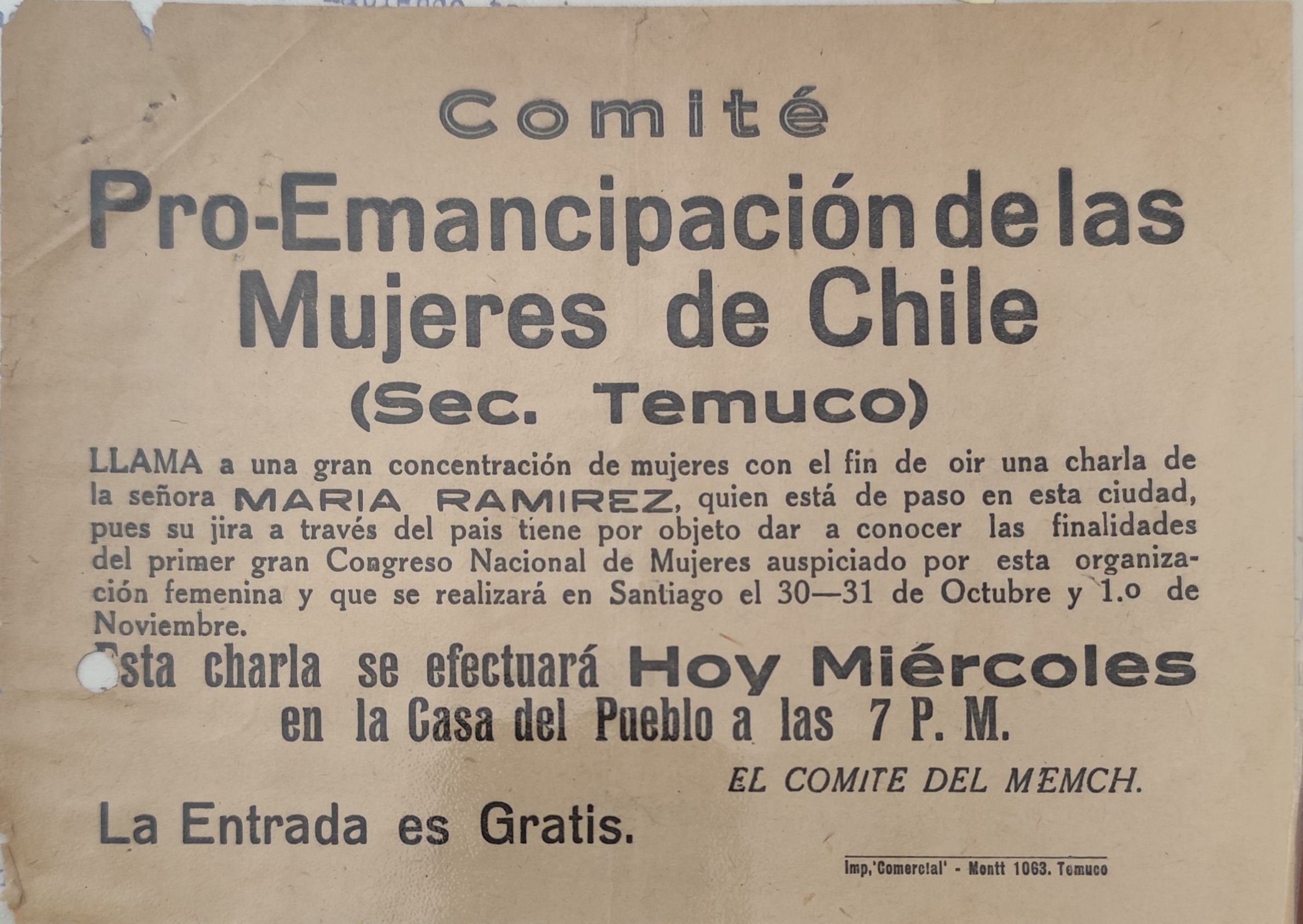

El MEMCh realizó una extensa construcción de nuevos espacios de enunciación política en favor de la emancipación de las mujeres, en el que fue crucial el trabajo de los más de 60 comités locales a lo largo de Chile (Antezana-Pernet, 1995; Barrenechea et.al, 2020). Estos comités, que funcionaban en locales propios o prestados, realizaron conferencias, consultorios jurídicos, cursos y escuelas nocturnas para alfabetizar y favorecer la circulación de conocimientos jurídicos, sociales y sanitarios entre mujeres, aunque también se extendieron hacia la niñez. Respecto al problema habitacional, a raíz del desalojo de un centenar de mujeres y niños de un conventillo en Providencia, las memchistas de Santiago colaboraron en la formación de un una cooperativa de vivienda que derivó en la creación de la Población MEMCh y una escuela pública en la antigua comuna de Barrancas (actual Cerro Navia), que aún existen (Parra Lavín, 2019). Esta ampliación también operó a nivel geográfico, destacando las giras al norte y sur encabezadas por Eulogia Román y María Ramírez, mujeres de raigambre popular que, haciendo propia una práctica orgánica con amplia tradición en el movimiento popular chileno, acudieron a localidades remotas para establecer vínculo directo entre las provincias y el Comité Ejecutivo Nacional, formando nuevo comités o resolviendo problemas que se habían suscitado en ellos (Antezana-Pernet, 1995). Además, se debe mencionar la realización de campañas temáticas en favor de causas como la defensa de la niñez española y la liberación de presos políticos en España y Francia; la equiparación del salario de hombres y mujeres, el desayuno escolar, la educación sexual, la lucha contra el alcoholismo o la carestía, o la ayuda a damnificados por terremotos y tragedias.

Entre 1935 y 1953, año de su disolución, el MEMCh mantuvo relaciones de colaboración con los partidos Comunista, Socialista y Radical (Antezana-Pernet, 1997; Rosemblatt, 2000), e incluso, recientemente, se ha sugerido su vínculo con el anarquismo (Núñez, 2024). También mantuvieron relaciones diversas agrupaciones, como la Unión de Profesores de Chile y la Sociedad de Escuelas Normales; la Federación Obrera de Chile (FOCH), la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh) y la Federación Textil; la Federación Femenina Metodista y la Asociación Cristiana Femenina; el Instituto de Cultura Obrera, Centros de Cultura Popular, Sindicatos de Oficios Varios, la Federación Femenina Ferroviaria y el Congreso Mapuche, entre otras (Memch, 1982; Antezana-Pernet, 1997; Illanes, 2021, 46; Olivares, 2020). Esta amplitud se asentó en su definición de mantener autonomía respecto a los partidos políticos, que llevó a que fuese una organización conformada por mujeres de diversas militancias o sin ella; así como en la existencia de una política de alianzas amplias durante el contexto de entreguerras.

A nivel de alianzas internacionales, es necesario destacar el temprano posicionamiento del MEMCh contra la guerra y el fascismo, que las llevó a vincularse con la Asociación de Mujeres Antifascistas de España, la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Comité Mundial contra la Guerra y el Fascismo y el Socorro Rojo Internacional durante la década de 1930; así como con la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, la Federación Democrática Internacional de Mujeres ((WILPF y WIDF, respectivamente, por sus siglas en inglés) y el Comité de Partidarios por la Paz durante los años 1940 y 1950 (MEMCh, 1982; Poblete, 1990; Lanfranco, 2019). Además, delegadas del MEMCh participaron en la Conferencia Internacional de Ginebra y la Conferencia Panamericana del Trabajo realizadas en Chile en 1936, la Conferencia Popular por la Paz de América (Buenos Aires, 1936) y en la Comisión Interamericana de Mujeres.

En suma, el MEMCh puede ser comprendido como un artefacto político que articuló las luchas emancipatorias de los siglos XX y XXI al menos en dos sentidos. Primero, al ser una suerte de puente histórico que vinculó movimientos, organizaciones y generaciones de militantes en el vértice histórico de la década de 1930, articulando el pasado y el futuro de las luchas por la emancipación de las mujeres y en favor de la paz. Segundo, al ser capaz de enfrentar los mayores desafíos de su propia coyuntura histórica ‑la guerra, el fascismo, el autoritarismo‑, movilizando redes, afectos, personas, saberes, recursos, información y discursos emancipatorios. Situadas en ambos planos, las militantes del MEMCh fueron responsables de sostener, mediante sus prácticas y discursos, la idea de que la emancipación de las mujeres sólo sería posible mediante el ejercicio protagónico de su capacidad transformadora, afirmando con ello, la inagotable plasticidad del horizonte social.

Referencias

Libros y publicaciones asociadas:

Antezana-Pernet, C. (1995). El MEMCH en provincia. Movilización femenina y sus obstáculos, 1935–1942. En L. Godoy (Ed.), Disciplina y desacato. Construcción de identidad en Chile, siglos XIX y XX (pp. 287–329). SUR-CEDEM.

Antezana-Pernet, C. (1996). Mobilizing women in the popular front era: Feminism, class, and politics in the Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCh), 1935–1950 [Tesis doctoral no publicada]. University of California, Irvine.

Antezana-Pernet, C. (1997). El MEMCH hizo historia. Imprenta SEIT.

Barrenechea, P., Bustos, C., Inostroza, G., Morales, M. F., & Reyes, E. (2020). Emancipadas. El Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) en el Biobío. Autoedición; Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Caffarena de Jiles, E. (1952). Un capítulo en la historia del feminismo: las sufragistas inglesas. Ediciones del Memch.

Concheiro, E., Modonesi, M., & Crespo, H. (Coords.). (2007). El comunismo: otras miradas desde América Latina. UNAM.

Gaviola, E., Jiles, X., Lopresti, L., & Rojas, C. (1986). Queremos votar en las próximas elecciones: historia del movimiento femenino chileno (1913–1952). Centro de Análisis y Difusión de la Condición de la Mujer/La Morada, PEMCI/Centro de Estudios de la Mujer, ILET-FEMPRESS, ISIS, Librería Lila.

Illanes, M. A. (2012). Nuestra historia violeta. Feminismo social y vidas de mujeres en el siglo XX: una revolución permanente. LOM Ediciones.

Kirkwood, J. (1986). Ser política en Chile. Las feministas y los partidos. FLACSO Ediciones.

Lanfranco González MF. Between National and International: Women’s Transnational Activism in Twentieth-Century Chile. International Review of Social History. 2022;67(S30):49–74.

López Dietz, Ana, López Dietz, Sandra, Pacheco Pailahual, Stefanie, & Ketterer Romero, Lucy. (2023). PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTÍN (1935–1953). Diálogo andino, (70), 36–54.

Marino, K. (2021). Feminismo para América Latina. Un movimiento internacional por los derechos humanos. Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.

Melo, A. A. (2020). O Partido Comunista Chileno e Aliança de Intelectuais: Uma Frente pela democracia (1937–1940). Izquierdas, 49, 27. https://doi.org/10.4067/S0718-50492020000100027

MEMCH. (1983). Antología para una historia del movimiento femenino en Chile. Ediciones Minga.

Montero, C. (2018). Y también hicieron periódicos. Cien años de prensa de mujeres en Chile 1 1850–1950. Hueders.

Montero, C., & Rubio, G. (2021). El Movimiento pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH). Desarrollo de una política integral y formas de educación popular para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, 1935–1941. Trashumante. Revista Americana de Historia Social, (17), 174–197.

Morales Ortiz, M. F. (2022). La acción política urbana del movimiento proemancipación de las mujeres de Chile (MEMCH) como huellas del feminismo en Concepción, coronel y lota entre 1935 a 1953. Revista de historia (Concepción), 29(2), 100–131.

Navarrete, C., Escobar-Trujillo, M., & Saldías, G. (2019). Un recorrido por La Mujer Nueva y las cartas del MEMCH: alianzas y demandas en el marco de la emancipación de las mujeres en Chile. Revista de Letras, 59(2), 153–164.

Olivares Olivares, V. (2020). La forja de una ciudadanía femenil: el “Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile” de 1935 a 1940. (Tesis de Doctorado). Universidad de Guanajuato, Guanajuato.

Olivares Olivares, V. (2022). Cartas que forjaron una asociación: el papel de la correspondencia en la articulación del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCh), 1935–1949. História Unisinos, 27(3), 558–570.

Olivares Olivares, V. A. (2022). Antifascismo y género en América Latina: el caso del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCh) entre 1935 y 1939. Revista Paginas, 14(36).

Parra Lavín V. (2019). La investigación histórica en la escuela: experiencia y resultados de su implementación como estrategia y acción pedagógica del Plan de Formación Ciudadana, Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación, 12, 68–95.

Poblete Poblete, O. (1991). La guerra, la paz, los pueblos. Ediciones Tacora.

Poblete Poblete, O. (1993). Una mujer: Elena Caffarena. Ediciones La Morada/Editorial Cuarto Propio.

Rojas Mira, C., & Jiles Moreno, X. (2017). Epistolario emancipador del MEMCH: Catálogo histórico comentado (1935–1949). Archivo Nacional Histórico.

Rojas Mira, C., & Jiles Moreno, X. (2019). La extraordinaria acción política protagonizada por el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH), 1935–1949. En R. Álvarez, A. Gálvez, & M. Loyola (Eds.), Mujeres y Política en Chile. Siglos XIX y XX (pp. 157–189). Ariadna Ediciones.

Rosemblatt, K. (2000). Gendered Compromises: Political Cultures and the State in Chile, 1920–1950. The University of North Carolina Press.

Traverso, E. (2003). Los intelectuales y el antifascismo. Por una historización crítica. No hay datos de publicación.

Vergara, M. (2013). Memorias de una mujer irreverente. Ediciones Universidad Diego Portales.

Otros enlaces:

- Archivo Mujeres y Géneros, Galería MEMCH: Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile.

Galería