La revuelta de 1957 en Chile

Luis Thielemann H. (Santiago, 1981) Historiador, académico de la Escuela de Historia de la Universidad Finis Terrae, Santiago.

“Los estudiantes no han pretendido, en un comienzo realizar manifestaciones políticas. Han salido a la calle a protestar por el alza de la locomoción por todas las alzas. Han encontrado la respuesta del carabinero –símbolo de la intelectualidad del régimen-: el palo por las costillas, el manguerazo de agua a gran presión, la sarta de injurias del tenientillo. Y han encontrado algo más. El apoyo resuelto del público […] Ante la audacia de los jóvenes que enfrentan la agresión policial, la reacción ha sido unánime. Y en un segundo, en dos segundos, la manifestación contra las alzas ha tomado un marcado carácter político. De “¡abajo las alzas!” se ha pasado insensiblemente a “¡abajo Ibáñez!”. Y no ha habido una sola voz en su defensa. Solo palos.”

— (Juan Furgón, 1957)

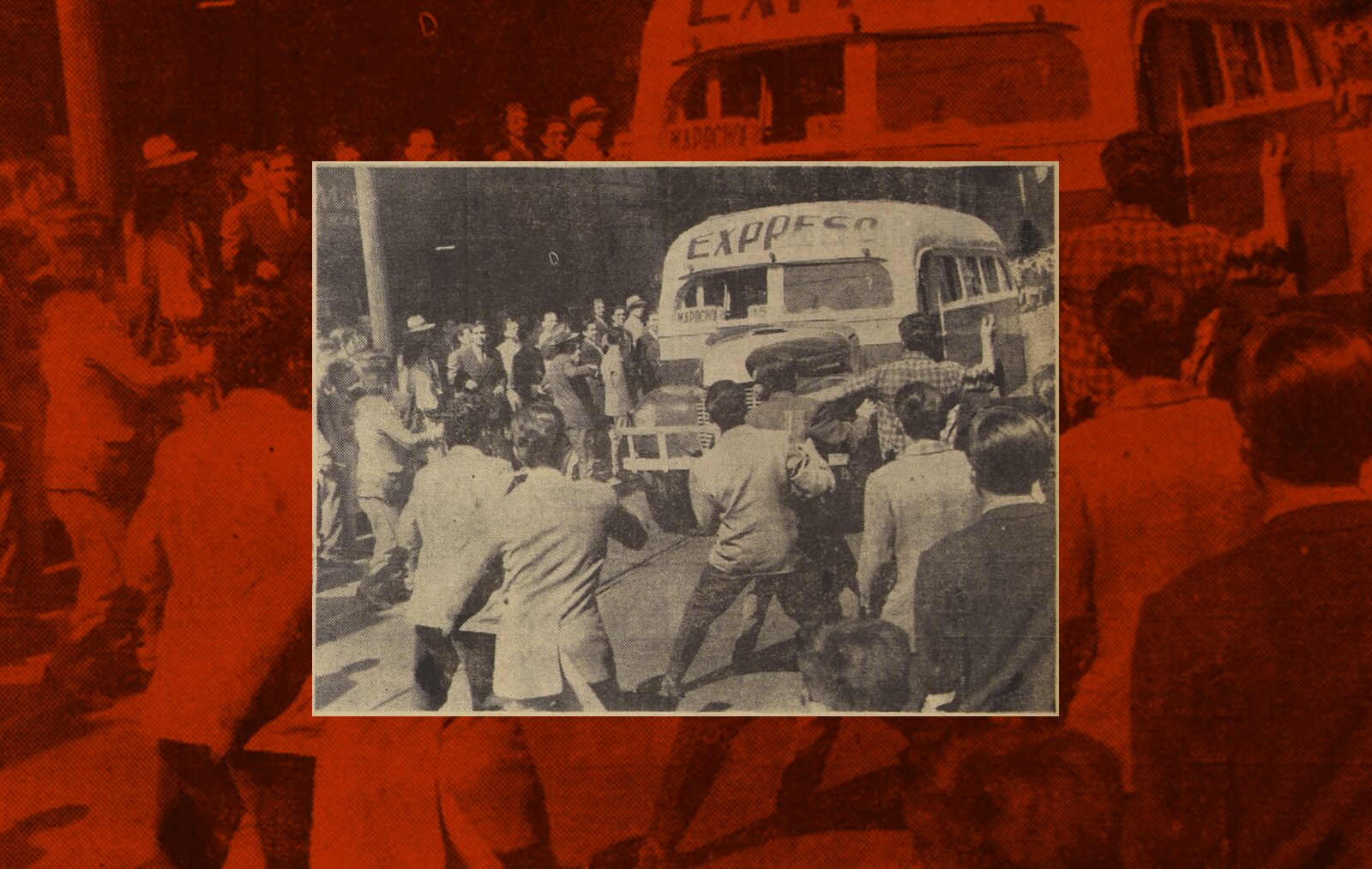

La revuelta de marzo y abril de 1957 fue el movimiento de masas más fuerte y grande de su tipo durante el período central del siglo XX en Chile. Fue una radicalización de las protestas populares contras las alzas de bienes y servicios básicos ocurridas desde 1955, y tuvo sus jornadas más intensas entre el 29 de marzo y el 3 de abril de 1957. Fue una asonada popular, protagonizada por el amplio universo proletario de las ciudades de Valparaíso, Concepción y principalmente Santiago. Se caracterizó por disturbios, violencia y saqueos; y terminó con la suspensión de las alzas de transporte, pero también con una veintena de muertos, todos bajo las balas policiales. La revuelta de 1957 marca el inicio de la fuerte politización popular de la larga década de 1960 y define uno de sus principales rasgos: el protagonismo de masas y de la acción directa.

Las alzas de bienes y servicios básicos comenzaron cuando el gobierno de Carlos Ibáñez decidió resolver la crisis de 1955 congelando salarios y liberando los precios de los alimentos, vivienda y el transporte público. Esto provocó un creciente malestar social, que no pudo procesarse institucionalmente por la impericia política del Gobierno y su voluntad de no enfrentarse al empresariado. Fue en un contexto represivo en los años de vigencia de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (o “Ley Maldita”), que ilegalizaba al Partido Comunista, pero que en la práctica servía de instrumental represivo antisindical y, en general, antipopular. Las distintas manifestaciones pacíficas que intentaron detener las alzas y los ajustes salariales fueron reprimidas con drasticidad durante 1956, sin amilanar sus efectos. Así, fueron dejando pocas opciones más que la protesta de tonos salvajes. El ciclo de protestas que devino en revuelta comenzó en enero de 1957, cuando se conformó en casi todas las grandes ciudades del país un “Comando contra las Alzas” de carácter provincial. El de Santiago, el más grande, estuvo realizando protestas durante casi todo el verano, y enfrentó una hostigosa represión estatal, que produjo cientos de detenidos, decenas de heridos y hasta un muerto producto de los apaleos policiales.

Aunque el Gobierno había anunciado la suspensión del alza de transporte durante febrero (motivado por las elecciones parlamentarios de comienzos de marzo de 1957), lo que detuvo momentáneamente las protestas, a fines de marzo Ibañez volvió a la carga con el alza. Este hecho generó el inmediato retorno de las movilizaciones estudiantiles y obreras. Para el día 29 de marzo, la protesta ya estaba desatada en todas las grandes ciudades. En Valparaíso tuvo tal intensidad y fuerza social, que las autoridades locales junto a los empresarios del transporte colectivo debieron negociar y llegar a un acuerdo con el Comando contra las Alzas de la provincia porteña. El costo de esta victoria de la revuelta fueron heridos, presos y un obrero muerto a tiros policiales. En Concepción, y especialmente en Santiago, la protesta no tuvo tal suerte y enfrentó a un Gobierno terco que apostó a reprimir sin contemplaciones y no pudo contener las protestas sino hasta el día 5 de abril y luego de matar a tiros a una veintena de ciudadanos, y herir y encarcelar a otros cientos.

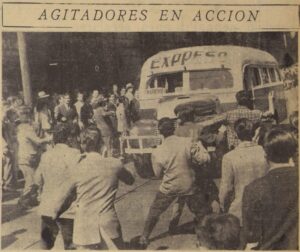

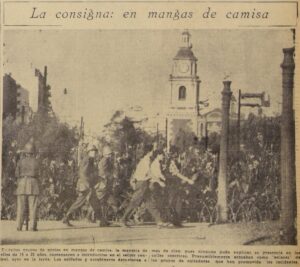

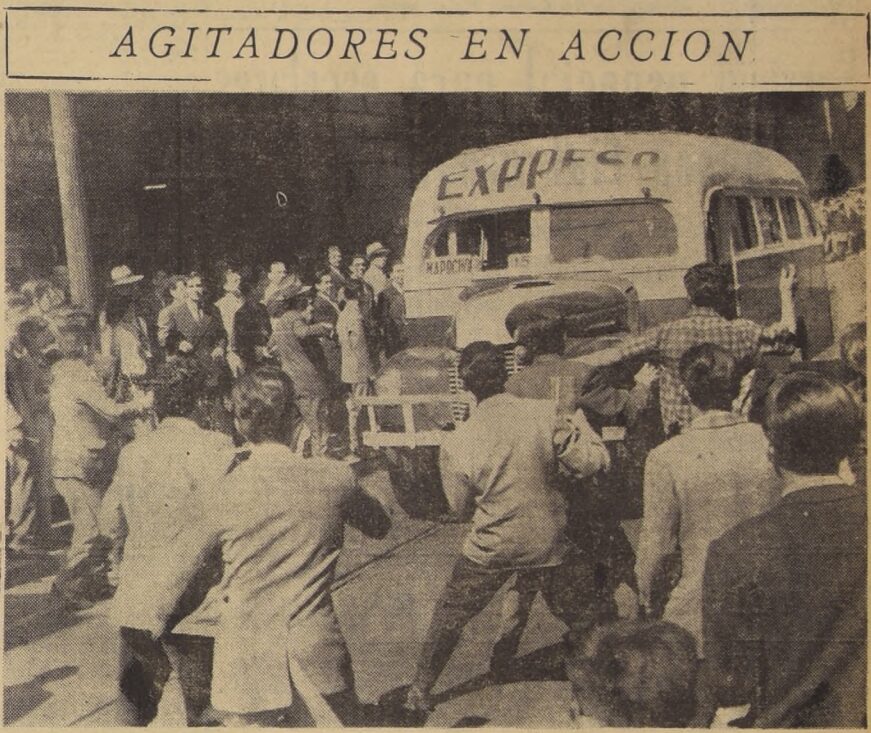

En la capital la revuelta tuvo sus días más fuertes los días 2 y 3 de abril. En esas jornadas, se repitieron feroces enfrentamientos con la policía, que debió ser reemplazada por el Ejército en la tarde del segundo día; y se produjeron ataques y saqueos a las lujosas tiendas del centro, incendios de microbuses del transporte y hasta la destrucción de monumentos de héroes nacionales. Durante esos días, la ciudad estuvo en caos, no hubo casi alumbrado público y las élites políticas y sociales descubrieron que no controlaban más la vieja capital del valle del Mapocho. Se vieron obligados a contener las alzas y cambiar el tono. Era una ciudad nueva, repleta de un rabioso y veleidoso proletariado.

Luego de la revuelta, el Gobierno de Ibáñez no tuvo más iniciativa política. Los partidos Socialista y Comunista, que apoyaron las protestas y se identificaron con su causa, lograron que terminara la legislación anticomunista, y en 1958 obtuvieron un inédito tercio de los votos y casi ganan las elecciones presidenciales, con Allende, iniciando el largo camino de la izquierda a la presidencia del país, que se completaría en 1970. Pero la principal consecuencia de la revuelta fue el rebaraje del poder en el país. Los sectores populares tomaron una actitud a la ofensiva que quedó clara cuando apenas seis meses después, en octubre de 1957, miles de familias tomaron terrenos y construyeron el barrio autónomo más grande de Santiago hasta entonces, la población La Victoria. La acción directa se hizo así la seña característica de la radicalización popular. Desde entonces y hasta 1973, las tomas de terrenos para vivir, de tierras agrícolas para distribuirlas y de fábricas para expropiarlas, se convirtieron en el principal método popular de reivindicación, y, luego, de revolución social.

Como se ve, la revuelta de marzo y abril de 1957 no solo fue un hito de lucha social contra un Gobierno abusivo, sino que marcó el tiro de partida para el ascenso y radicalización del movimiento popular en Chile y que tomó explícitos objetivos revolucionarios hacia el final de la década de 1960. La conformación del Comando contra las Alzas además expresó una articulación de conflictos e identidades sociales subalternas y de clases populares, y así dibujó un frente común que se hizo un movimiento de transformación emancipatoria que protagonizó los quince años siguientes y cuya memoria es la tradición de muchos de los movimientos sociales actualmente existentes en Chile. Clasismo, acción directa y creatividad de bases fueron las marcas de ese proceso, y encuentran un hito de arranque en las insurgentes jornadas de 1957 en las calles de las grandes ciudades de Chile.

Referencias

Libros y publicaciones asociadas:

Cortés, A. (2014). El movimiento de pobladores chilenos y la población La Victoria: Ejemplaridad, movimientos sociales y el derecho a la ciudad. Revista EURE — Revista de Estudios Urbano Regionales, 40(119). http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/366

Espinoza, V. (1988). Para una historia de los pobres de la ciudad. Ediciones Sur. http://www.sitiosur.cl/r.php?id=249

Garcés, M. (2013). Tomando su sitio: El movimiento de pobladores de Santiago, 1957–1970. LOM Ediciones.

Giannotti, E., & Cofré Schmeisser, B. (2021). La invención de la “toma”, o cómo se transformaron las ocupaciones de terrenos en Santiago de Chile entre 1945 y 1957. Historia, 54, 107–150.

Lemuñir, J. L. (1992). Nuestra Victoria. A 60 años de la toma de terrenos de la población La Victoria. Relatos de un poblador. Cinco Ases.

Lira, E., & Loveman, B. (2014). Poder judicial y conflictos políticos (Chile: 1925–1958). LOM Ediciones.

Loyola, M. (1989). Los pobladores de Santiago; 1952–1964: Su fase de incorporación a la vida nacional (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica de Chile.

Pozo Mayorga, C. (2013). Orientaciones del movimiento obrero en Chile. Unidad sindical, antagonismo y reflujo (1952–1957) (Tesis de maestría). Universidad Nacional Autónoma de México.

Reyes, N. (2017). Salarios durante la industrialización en Chile (1927/1928–1973) (Tesis doctoral en Historia Económica). Universitat de Barcelona.

Rodríguez Weber, J. E. (2018). Desarrollo y desigualdad en Chile (1850–2009): Historia de su economía política. LOM Ediciones — Centro de Investigaciones Diego Barros Arana — Biblioteca Nacional de Chile.

Thielemann H., L. (2018). La rudeza pagana: Sobre la radicalización del movimiento obrero en los largos sesenta. Chile, 1957–1970. Izquierdas, 44, 114–133.

Thielemann H., L. (2023). 1957: El proletariado invade Santiago. Ariadna — Tesis XII.

Otros enlaces:Sánchez, R. (Director). (1957). Las Callampas [Documental]. Santiago, Chile. http://archivofilmico.uc.cl/archivo/las-callampas/

Galería