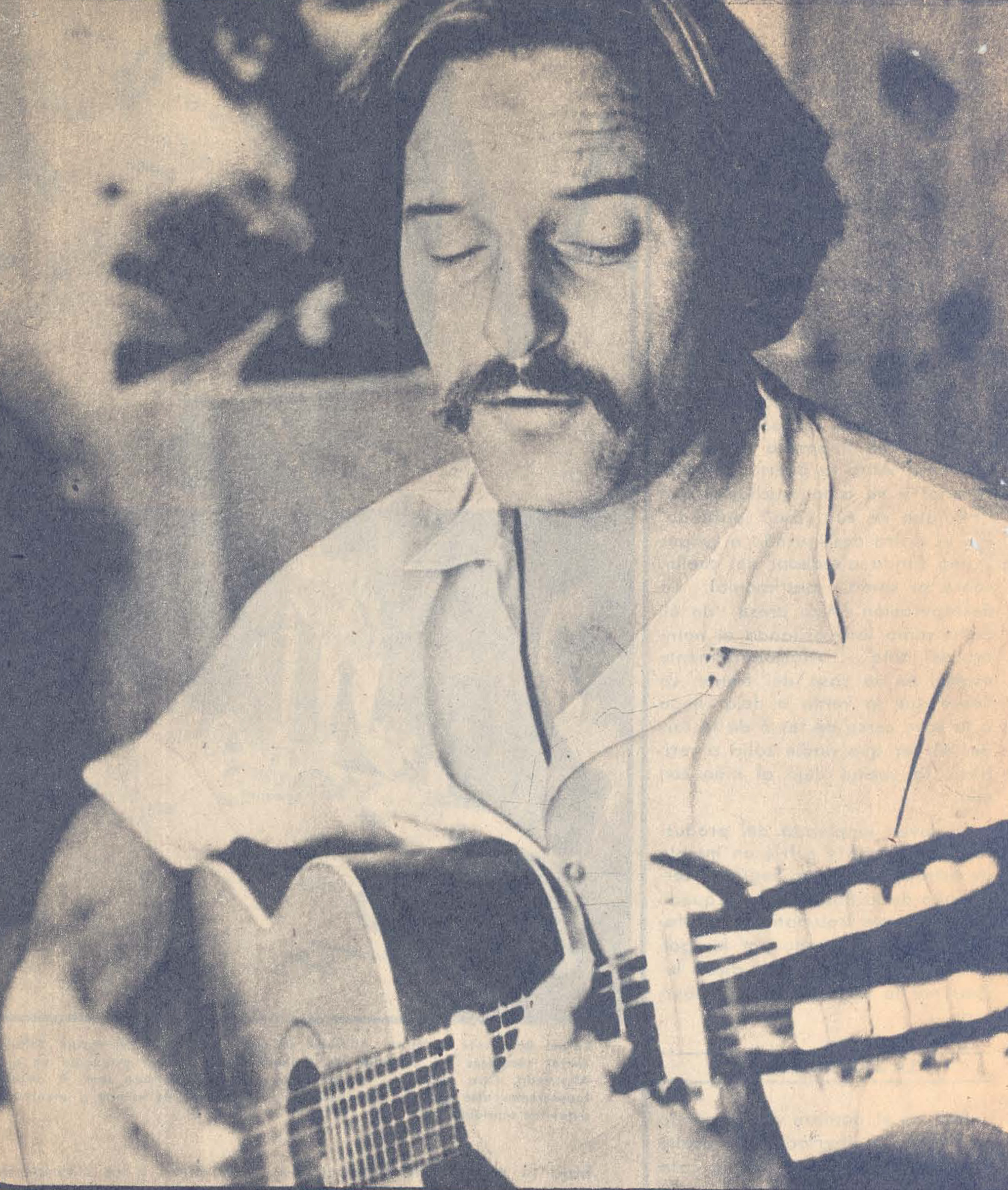

Patricio Manns (homónimo)

Martín Farías. Musicólogo y realizador audiovisual. Doctor en Música por la Universidad de Edimburgo..

El mes de octubre se trizó

como un volcán o un vidrio azul.

La inquieta América escondió

su fría furia de metal.

Y de la sierra al litoral

Abrió el dolor su flor amarga.

Y era un asombro su final

Y es la batalla que se alarga.

— Patricio Manns, 1971

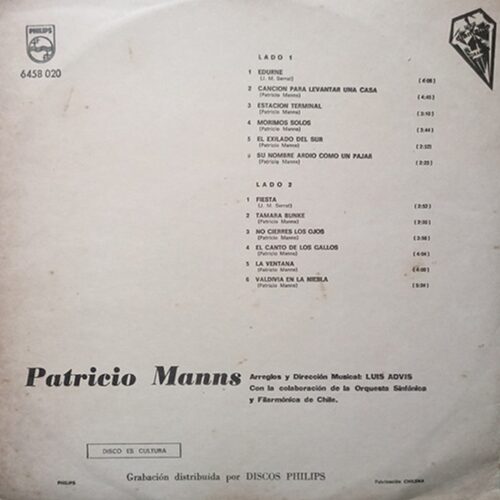

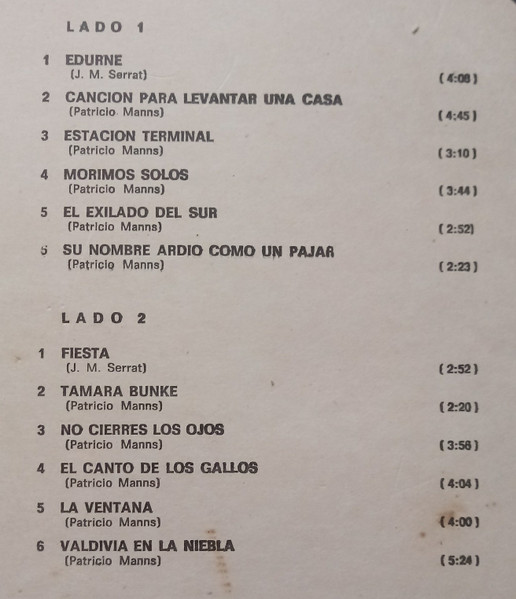

A principios de junio de 1971, el cantautor Patricio Manns grabó en Santiago de Chile su disco homónimo compuesto por 12 canciones. El proyecto contó con la participación del compositor Luis Advis, encargado de los arreglos, mientras que los intérpretes incluyeron al conjunto Inti Illimani, la banda de rock Los Blops e integrantes de las orquestas Sinfónica y Filarmónica de Chile. Este disco se sumó a otros de la época que exploraron nuevos caminos sonoros, fomentando la colaboración entre artistas de mundos considerados opuestos como la música clásica y la canción popular que confluyen en la Cantata Popular Santa María de Iquique (Luis Advis y Quilapayún, 1970) o los lazos entre Nueva Canción y rock presentes en El derecho de vivir en paz (Víctor Jara, 1971).

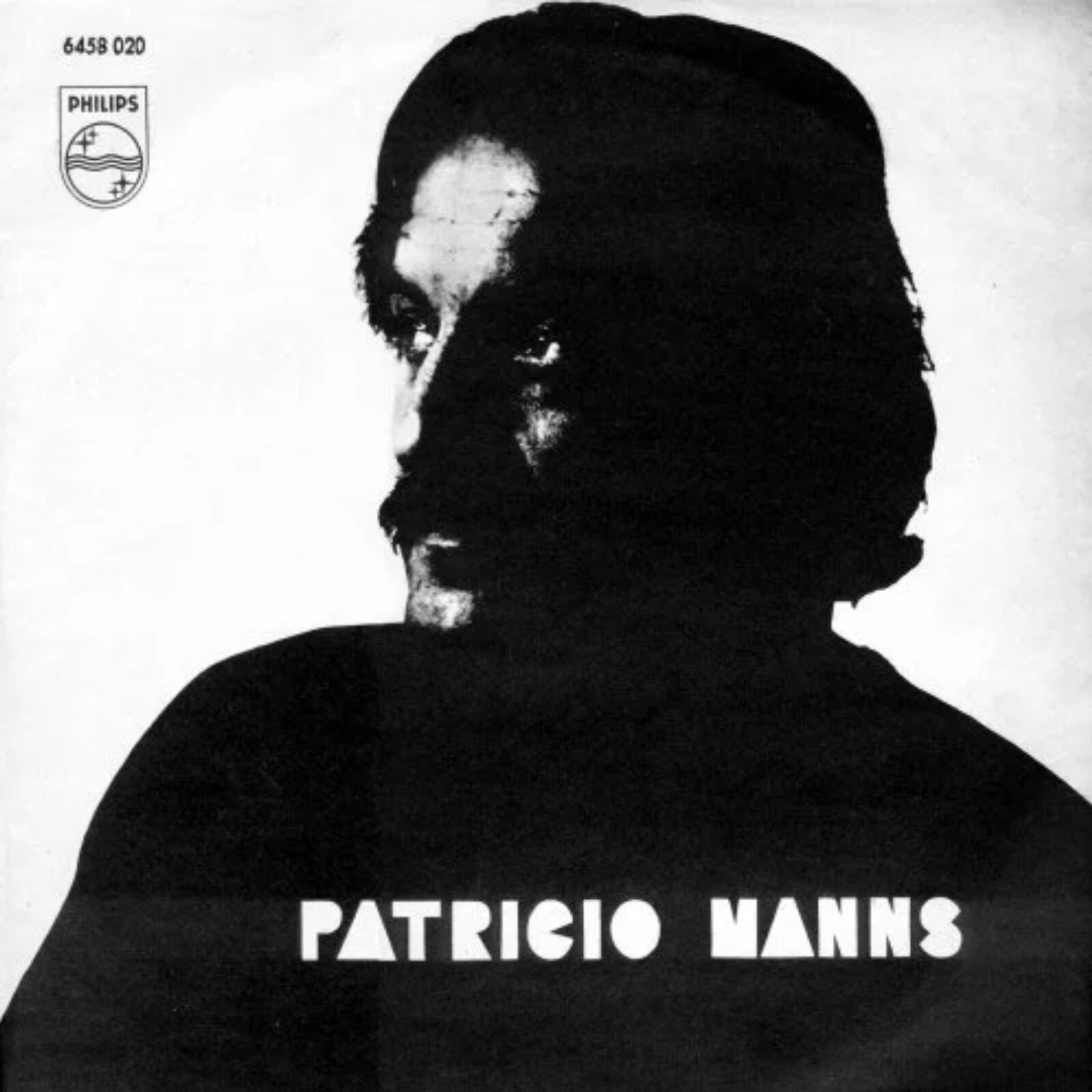

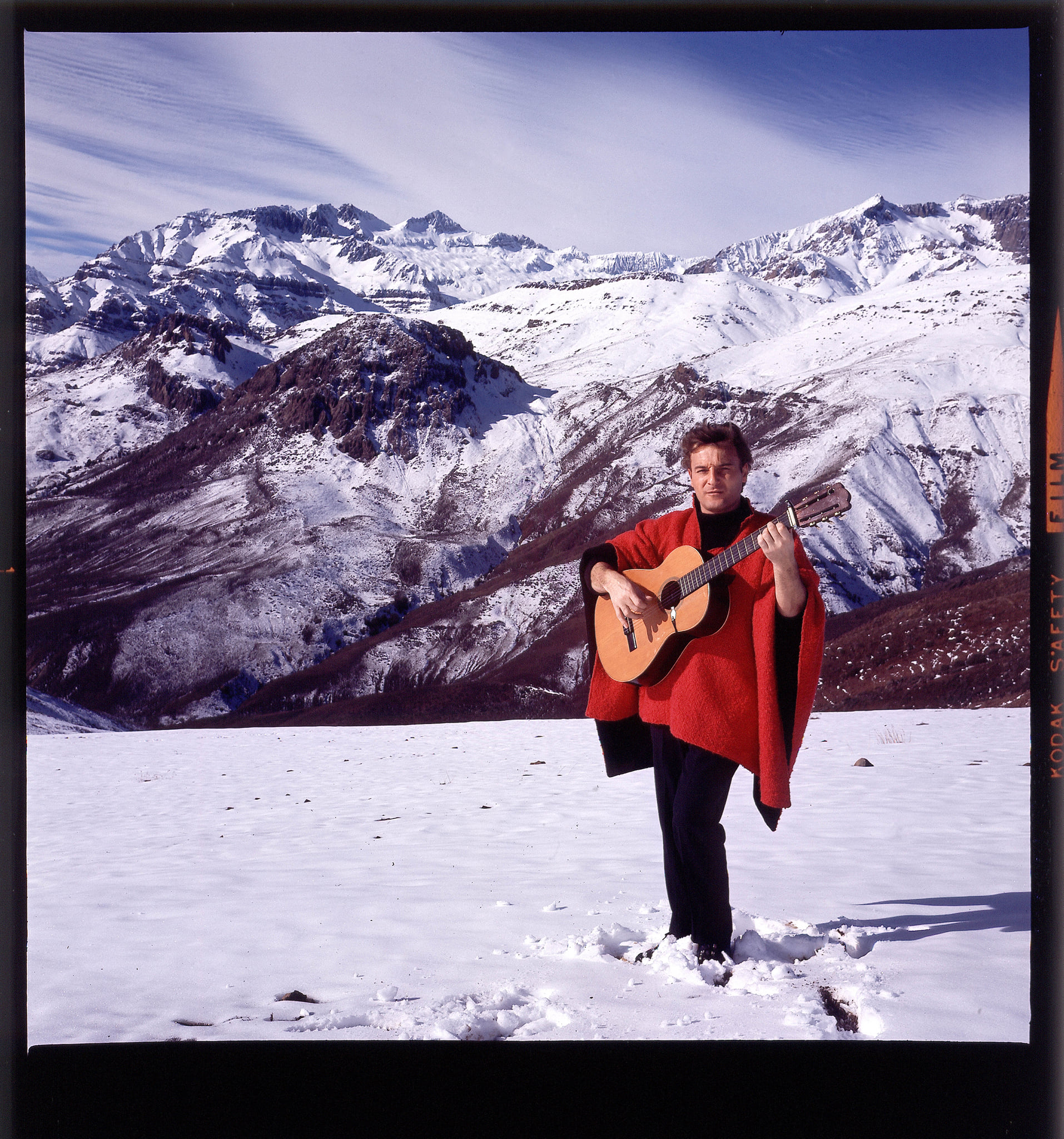

En este trabajo, Manns se distancia del imaginario folklórico que hasta entonces había caracterizado su carrera. Su álbum anterior, en coautoría con Silvia Urbina, llevaba por título El folklore no ha muerto, mierda (1968). Sin embargo, en 1971, el cantautor adoptó una estética de cantante popular que lo llevó a posicionarse entre la balada y el rock. Dos versiones de canciones del catalán Joan Manuel Serrat, incluidas en este disco, “Edurne” y “Fiesta”, reflejan el estilo que buscaba proyectar. Tal vez esta referencia a Serrat, un cantautor muy popular y en buena medida una estrella de la canción, nos da una pista del modo en que Manns deseaba ser percibido. La portada del álbum, con su fotografía en alto contraste, característica del pop, refuerza esta identidad.

En pleno gobierno de la Unidad Popular, el disco observa el porvenir como un momento de lucha inminente. En canciones como “No cierres los ojos”, Manns parece advertir que la victoria aún está lejos y que “siempre acecha el enemigo”. Si bien se reserva espacio para reflexiones más introspectivas, las imágenes de revolución y resistencia resurgen en varios pasajes del álbum, con dos canciones dedicadas al combate de la guerrilla boliviana: “Su nombre ardió como un pajar”, en homenaje al Che Guevara tras su muerte, y “Tamara Bunke”, en honor a la revolucionaria fallecida semanas antes que Guevara. En estas canciones, Manns colaboró con la banda de rock-fusión Los Blops, logrando una sonoridad que oscila entre lo psicodélico y la balada para así reivindicar géneros a menudo considerados banales por los sectores más ortodoxos de la izquierda.

Las melodías y estructuras propuestas por Manns son extensas y poco convencionales, simbolizando quizás un futuro incierto y desconocido. “Tamara Bunke” es un ejemplo destacado de esta exploración: carece de estribillo y de una estructura convencional, con versos que se enlazan como una marcha interminable hacia el futuro. La canción culmina con un final que se demora en resolver, reforzando esa sensación de continuidad e incertidumbre. Algo similar ocurre en “Valdivia en la niebla”, que me atrevo a describir como una de las canciones de amor más hermosas compuestas en Chile. La dulce armonía de sus estrofas contrasta con secciones instrumentales que transitan hacia tonalidades más oscuras y disonantes. El desenlace, extenso y dramático, parece resistirse a concluir.

El sonido de este álbum puede interpretarse en clave de música programática o música para el cine, pues buscó evocar imágenes, emociones o ideas concretas en sus oyentes. Este enfoque se percibe con claridad en “Su nombre ardió como un pajar”, cuyas galopas evocan el desplazamiento del guerrillero a caballo, un recurso similar al utilizado por Víctor Jara en “El aparecido”, también dedicada a Guevara. Sin embargo, la sonoridad que propone Manns, con guitarra eléctrica, flauta, bajo y batería recuerda a las bandas sonoras del Spaghetti Western, muy populares en los años sesenta. Así, el cantautor retrata al Che como un héroe de estas películas, pero añadiendo un giro subversivo: aquí el ajuste de cuentas es contra el imperialismo y la clase opresora. Guevara emerge como una figura fantasmal, un “cowboy marxista” cuyo legado trasciende su propia historia para vivir en quienes lo siguen.

Manns articula un espacio de confluencia entre personas y sonoridades que viene a ampliar las perspectivas de lo que entonces podía definir a una canción como política o comprometida. Al mismo tiempo logra aunar en un lenguaje musical de aparente sencillez búsquedas experimentales con códigos de la cultura de masas. Es uno de los discos de aquella época que tiene un pie en el presente y otro en un porvenir que se está imaginando y construyendo y a lo mejor por eso es que sigue sonando tan fresco después de 50 años.

La grabación original de este álbum permanece perdida, y solo se puede escuchar en digitalizaciones de los vinilos impresos en 1971 que han sobrevivido. Quizás por esta razón, es menos conocido en comparación con otros de la misma época. Sin embargo, al igual que aquellos, este álbum no se limita a ser una colección de canciones; representa un estallido de forma y contenido que mira hacia el futuro con el horizonte puesto en la transformación político-social.

Referencias

Publicaciones y libros asociados:

Karmy, E. & Farías, M. (Eds.). (2014). Palimpsestos sonoros. Reflexiones sobre la Nueva Canción Chilena. Santiago, Chile: Ceibo.

Salinas, H. & Manns, P. (2017). Hemos hecho lo querido y hemos querido lo hecho. Conversaciones con Patricio Manns. Santiago, Chile: Hueders.

Schmiedecke, N. (2022). Chilean New Song and the Question of Culture in the Allende Government. Londres, Reino Unido: Lexington Books.

Galería