Pasado y Presente

Florencia Oroz Magíster en Historia Argentina y Latinoamericana por la Universidad de Buenos Aires, docente y editora de Revista Jacobin (jacobinlat.com).

El leninismo demostró ser «universal» no porque ofrezca un juego de principios y leyes que podamos usar como ganzúas para abrir todas las puertas, sino porque es una teoría capaz de estimularnos a conocer mejor una realidad que, por otra parte, es radicalmente distinta de la que lo originó. […] Para los revolucionarios (…) la adquisición del marxismo, del leninismo, significa en los hechos la necesidad de descubrir el país, la realidad social en la que actuamos, el contorno económico-social sobre el que incidimos. Solamente a partir de allí, de esta totalidad concreta que es nuestro contorno, podemos comprender el mundo. Si fue siempre pecado de la izquierda desconocer la realidad, vivir con los ojos puestos en otros países que nos servían de «modelos», es fácil concluir que la adquisición del marxismo y del leninismo, por parte de las masas pero también de esa izquierda, es aún una tarea a resolver.

— José Aricó, 1964

Los años sesenta constituyeron una coyuntura particular en la historia latinoamericana y global. En Argentina, dicho período se caracterizó por una dinámica vertiginosa en el ámbito político y cultural, con una masiva radicalización social y el surgimiento de organizaciones guerrilleras como datos sobresalientes. Entre los intelectuales, la reflexión sobre los significados de la recién concluida década peronista estuvo a la orden del día: de derecha a izquierda, los intentos de interpretación del pasado reciente (y, con ello, la elucidación de los caminos a seguir en un presente sumamente complejo) se convirtieron en moneda corriente tanto en el ámbito académico como en el político. La proscripción del peronismo, sumada al reiterado fracaso de las élites para reencauzar la convulsionada coyuntura nacional, catapultó al centro del debate una serie de cuestiones que conformarían los puntos nodales de una discusión muchas veces interrumpida por la fuerza, continuada en el exilio y aún hoy en cierto sentido inacabada.

¿Cuál había sido el significado de la década peronista? ¿Cómo ponderar las transformaciones ocurridas durante los gobiernos de Juan Domingo Perón (1946–1955)? ¿En qué medida aquellos años habían representado un quiebre en la historia argentina, y en qué medida significaban tan solo un «desvío» de sus cauces «naturales»? ¿Era posible concebir una Argentina más allá del peronismo? Una cosa era segura: las masas trabajadoras habían experimentado cómo se sentía ser parte constitutiva de la política argentina (su «columna vertebral», según la célebre frase del general) y ya no permitirían que las cosas se retrotrajeran a la situación de la «década infame» de los años 1930.

La discusión urgente, así, giró en torno a cómo incorporar a aquellas masas a una vida política pretendidamente posperonista. Unos procuraron su asimilación por medio de sucesivos experimentos políticos desde la cúspide del Estado. Otros debatieron largamente —y también ensayaron— diferentes vías para conducir a aquella clase obrera tardíamente consciente para sí hacia los partidos y organizaciones (socialistas, comunistas) que eran su representación «natural». Ambos, a la larga, fallaron. Pero también hubo quienes reconocieron de manera temprana la inviabilidad de cualquier formulación que se pretendiese «posperonista» —sea conservadora o revolucionaria— y centraron sus esfuerzos en imaginar un futuro que concilie esa identidad mayoritaria de las masas trabajadoras con un horizonte socialista.

Un pequeño grupo de jóvenes militantes del Partido Comunista Argentino desempeñó un papel destacado en aquellos debates, tanto por sus aportes al análisis como por sus esfuerzos en favor de una «refundación» del marxismo cuyos ecos continúan resonando. Durante la segunda mitad de la década del cincuenta, el proceso de desestalinización de la URSS, la emergencia de China y el violento sofocamiento de la rebelión húngara de 1956 habían abierto un período de fuertes debates y controversias al interior del Partido Comunista, debates que no hicieron más que potenciarse a raíz de las numerosas polémicas en torno a la caracterización del fenómeno peronista. Con una dirección empeñada en tachar al peronismo de filofascista y desestimar el impacto social que había generado en las masas argentinas, los intentos de renovación partidaria —y la sangría de militantes ante su inviabilidad— se multiplicaron.

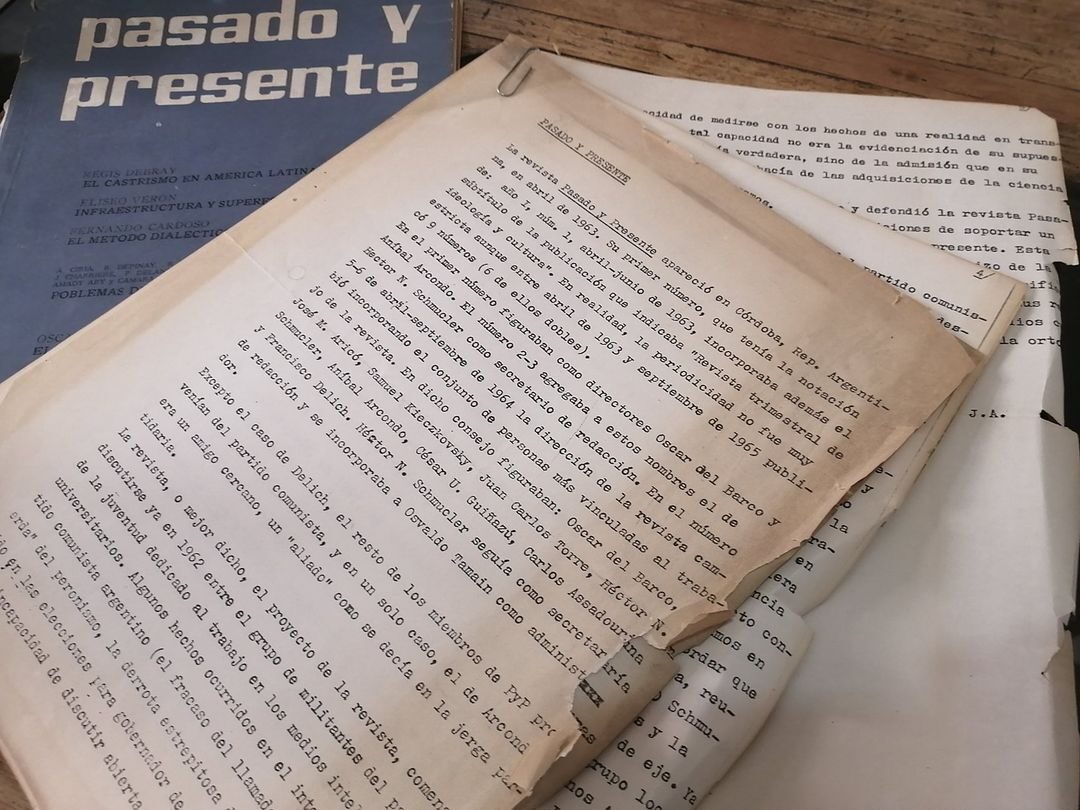

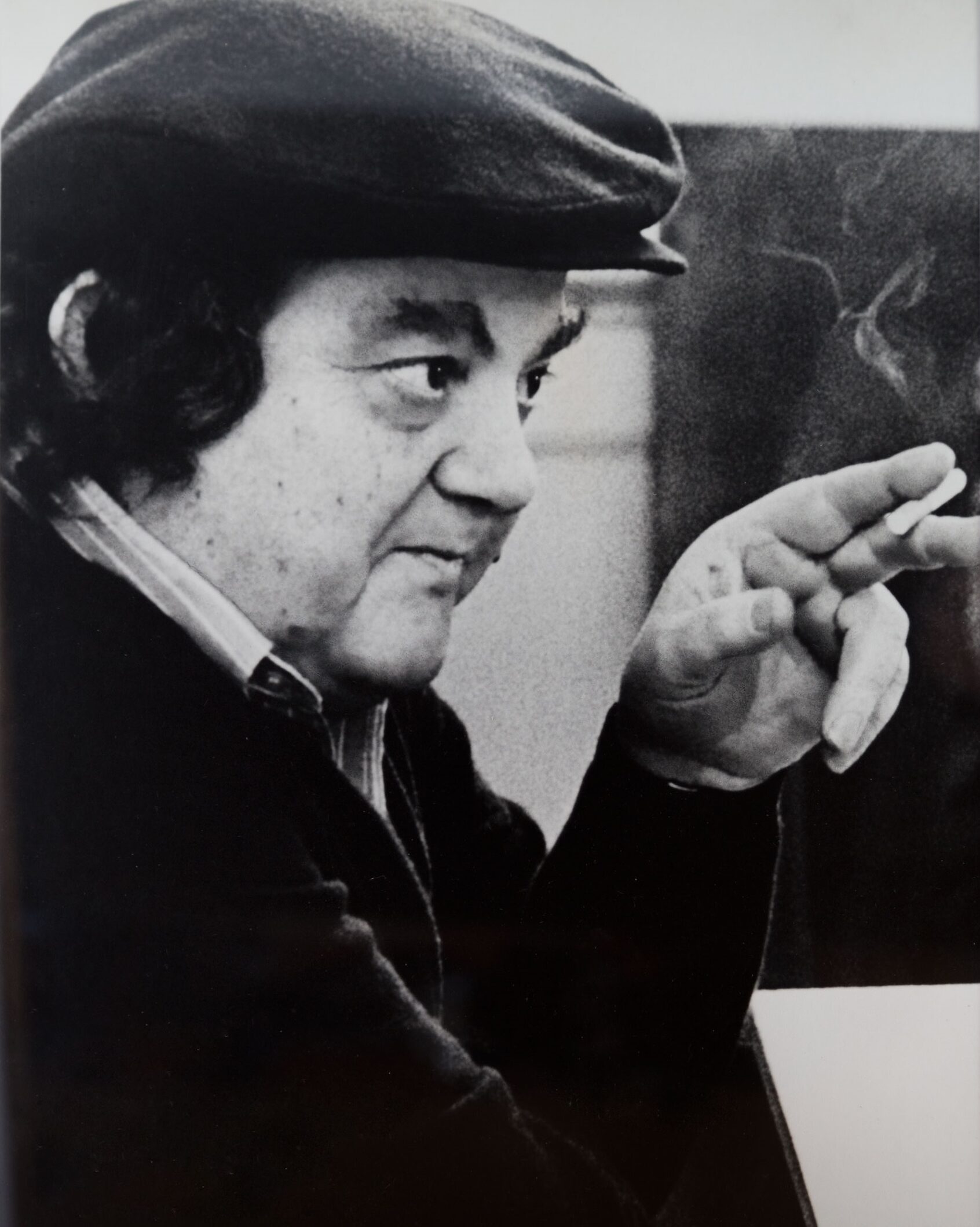

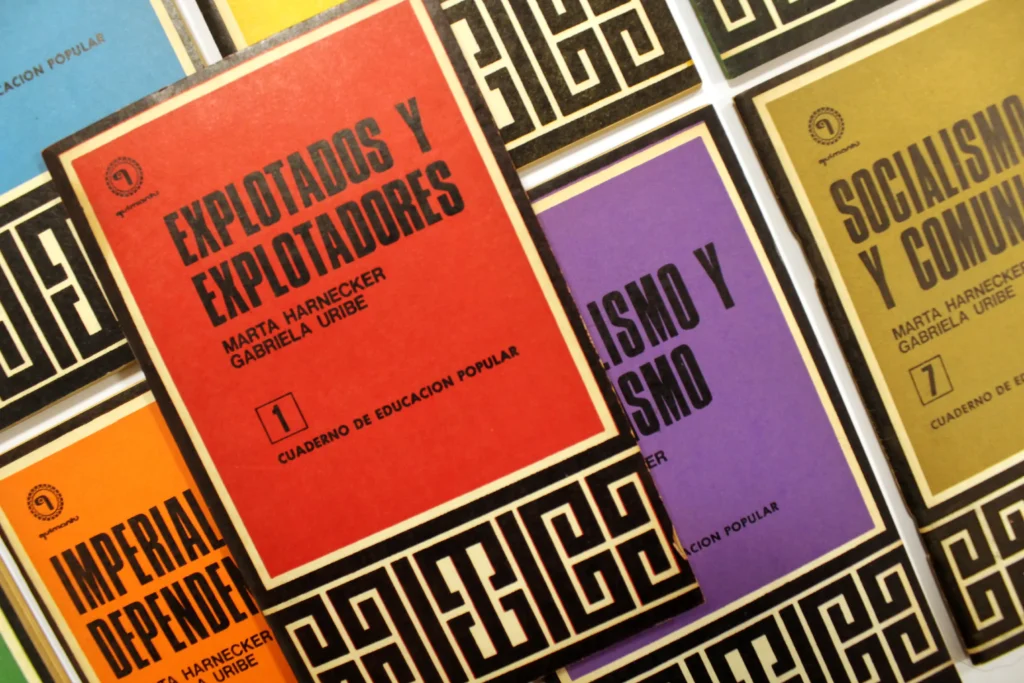

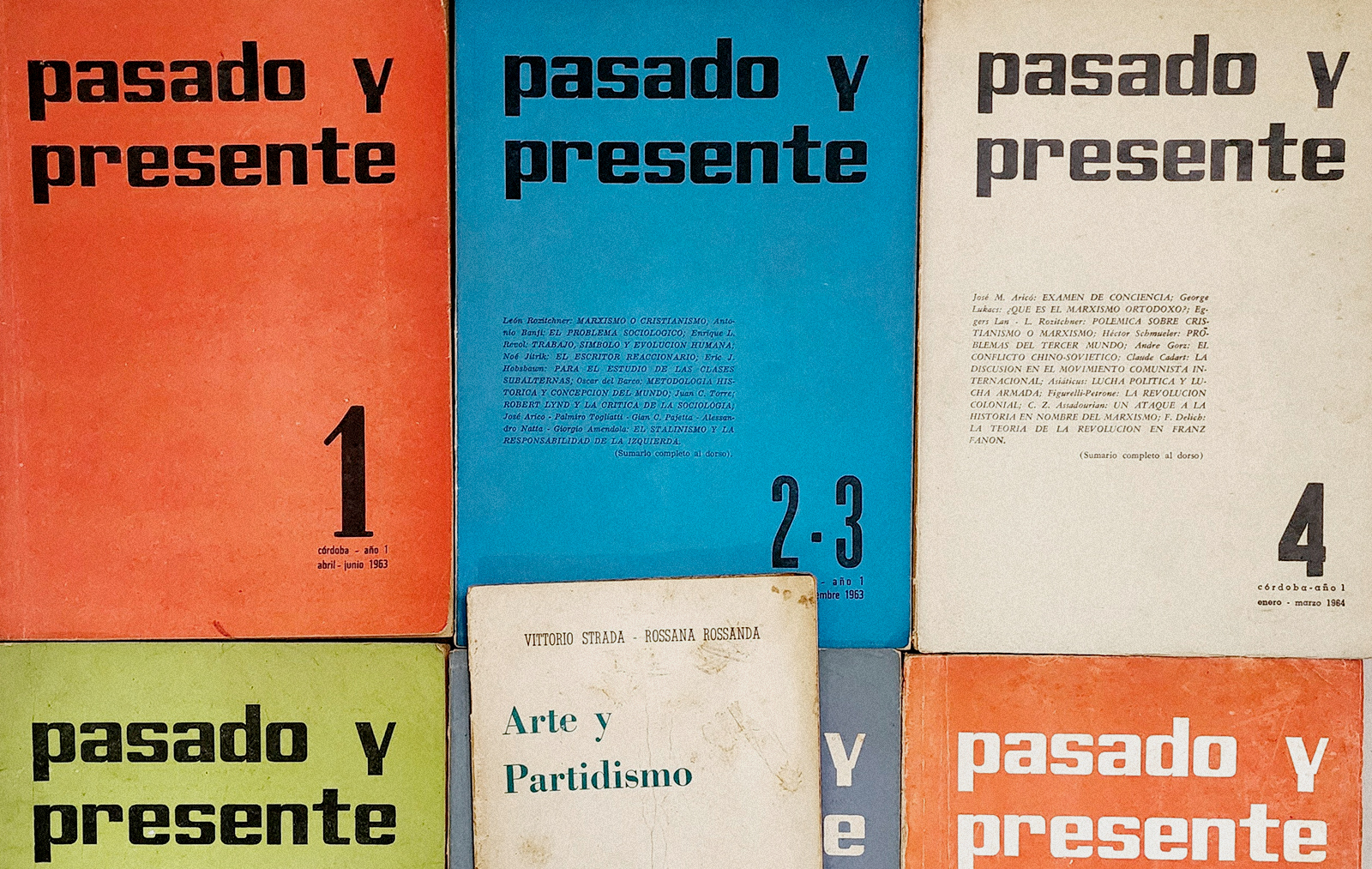

La experiencia organizada alrededor de la revista Pasado y Presente formó parte de aquella disputa por la renovación de la cultura política del Partido, en un primer momento como iniciativa crítica de un puñado de militantes orgánicos y al poco tiempo ya desde fuera de la estructura partidaria. Si bien tuvo una existencia relativamente breve en comparación con otras empresas culturales similares del período, contó con un nivel de originalidad y astucia que hizo perdurar los debates allí propuestos mucho más allá de los límites cronológicos de la propia publicación. Asimismo, el grupo organizado en torno a esa primera experiencia editorial, con el nombre de José María Aricó como referencia ineludible, posibilitó la articulación de otras —muchas— iniciativas político-culturales, que abarcaron desde libros hasta sellos editoriales y colecciones, constituyendo uno de los proyectos editoriales más importantes de la izquierda latinoamericana.

Pese a lo prolífico de la experiencia, existe un hilo conductor que recorre el conjunto de la producción político-cultural de Pasado y Presente: la búsqueda de explicaciones para el fracaso de los partidos de la izquierda tradicional a la hora de interpelar a una clase trabajadora persistentemente identificada con el peronismo. Y fue en la búsqueda de herramientas teóricas alternativas capaces de explicar ese fenómeno que el grupo pasadopresentista recurrió, entre otros aportes, al de Antonio Gramsci. Para aquellos jóvenes intelectuales, Gramsci fue una invitación a abandonar los determinismos que encorsetaban y anquilosaban al marxismo y al leninismo dominantes en aquel momento, posibilitando una lectura «laica» —palabras de José Aricó— del marxismo en general y abriendo camino para una refundación del mismo en clave latinoamericana.

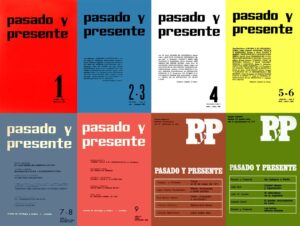

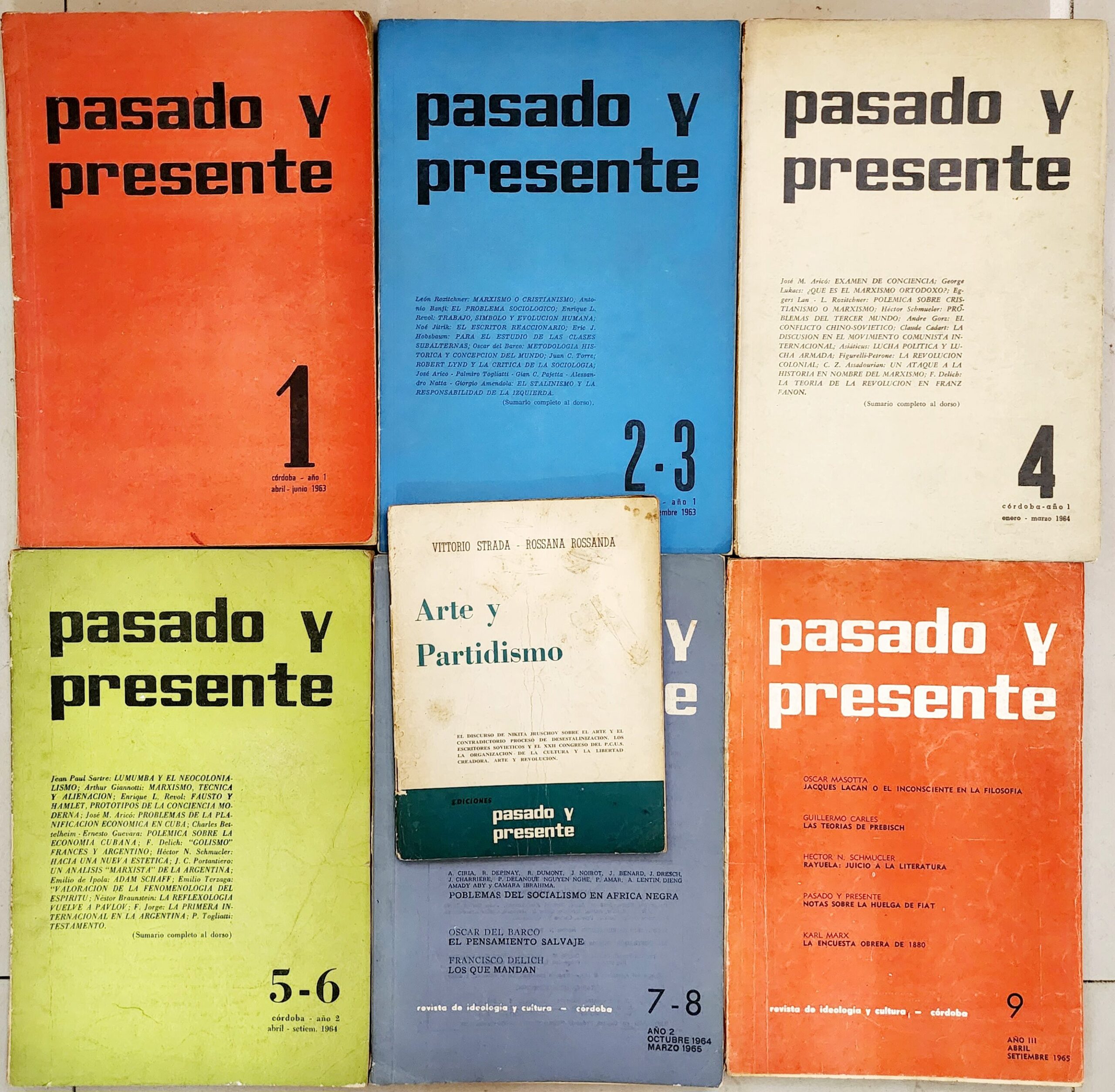

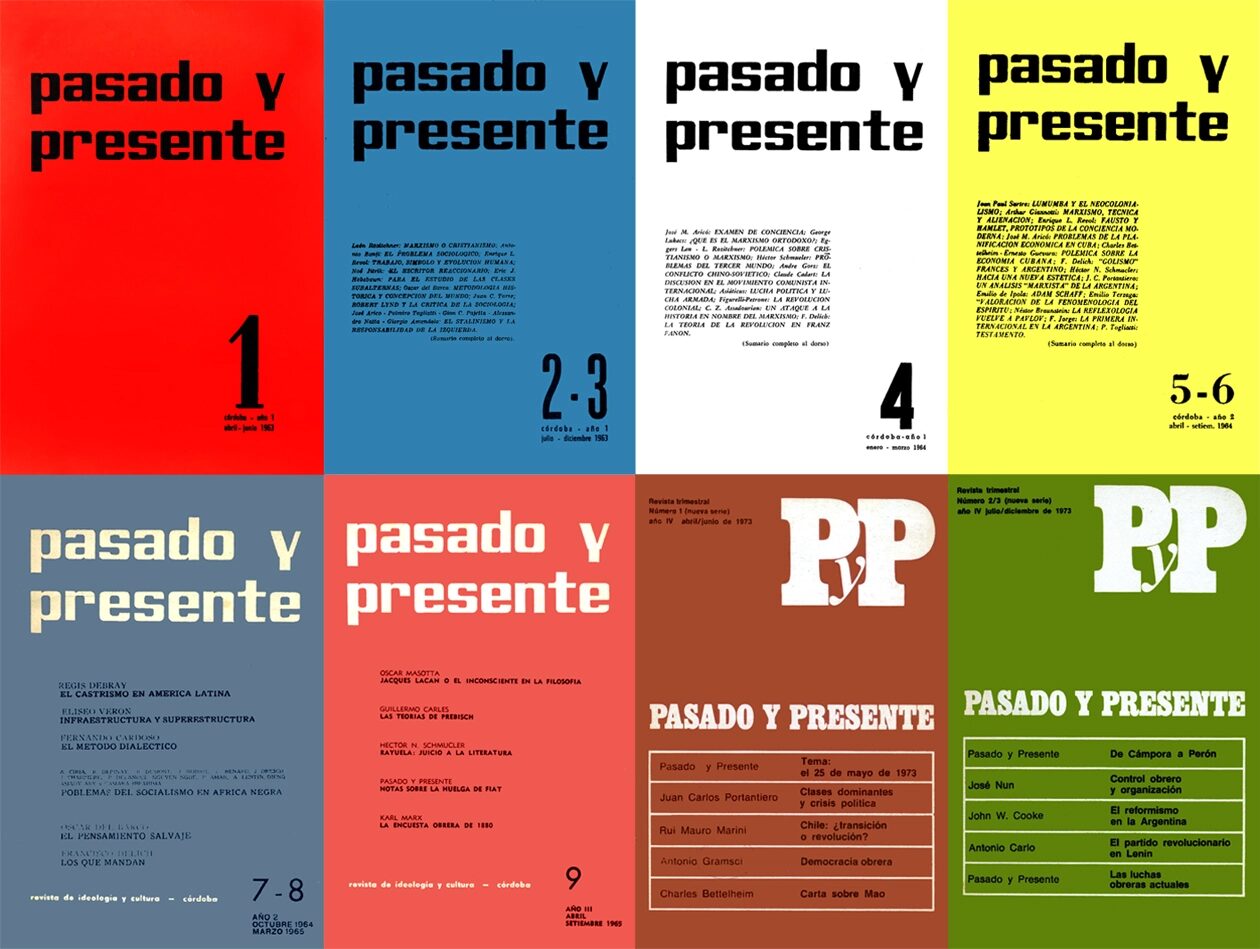

A la primera aparición de la revista en Córdoba a mediados de 1963 le siguieron ocho números (algunos reunidos en un mismo volumen) hasta la edición número nueve, la última de la llamada «primera época», en 1965. Pese a estar anunciado un número diez para el año 1966, en ese momento la publicación se interrumpió. Volvería a aparecer —aunque de manera fugaz, con sede en Buenos Aires y con modificaciones en su comité editorial— recién ocho años después, en el segundo trimestre de 1973. Esta «segunda época» constó de tres números publicados en dos volúmenes: uno en abril-junio y otro, doble, en julio-diciembre. Pocos meses después, a principios de 1976, con el inicio de la última dictadura cívico-militar en el país, buena parte de los integrantes del grupo de Pasado y Presente debió partir al exilio. El destino fue la Ciudad de México, lugar de reunión de incontables perseguidos políticos de la militancia latinoamericana.

Además de los artículos escritos por los propios integrantes del colectivo editor, la revista fue pionera en la traducción y puesta en circulación de numerosos trabajos y ensayos de la izquierda latinoamericana y europea, provenientes tanto del campo de la historia, la filosofía o la teoría política como de la psicología o la literatura. Nombres como Karl Marx, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburgo, Jean-Paul Sartre, Georg Lukács, Ernesto Guevara, Regis Debray, Fernando Henrique Cardoso, Ruy Mauro Marini, Eric Hobsbawm, León Rozitchner, Palmiro Togliatti o André Gorz recorrieron las páginas de la publicación con asiduidad, y sus reflexiones fueron recuperadas con la firme convicción de que, puestas en diálogo con la coyuntura presente, brindaban nuevos aportes para seguir transitando el sinuoso camino de la emancipación latinoamericana.

Referencias

Altamirano, C. (2011). Peronismo y cultura de izquierda. Buenos Aires: Siglo XXI.

Aricó, J. M. (2005). La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI.

Burgos, R. (2004). Los gramscianos argentinos. Cultura y política en la experiencia de Pasado y Presente. Buenos Aires: Siglo XXI.

Cortés, M. (2015). Un nuevo marxismo para América Latina. José Aricó: traductor, editor, intelectual. Buenos Aires: Siglo XXI.

Libros y publicaciones asociadas:

Crespo, H. (2014). José Aricó. Entrevistas, 1974–1991. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.

González, H. (2014). Pasado y Presente: la tragedia de los gramscianos argentinos. En Pasado y Presente: edición fascimilar (Vol. 1, págs. 7–23). Buenos Aires: Biblioteca Nacional.

Gordillo, M., Schmucler, H., & Malecki, S. (2009). El obrerismo de Pasado y Presente. Documentos para un Dossier (no publicado) sobre Sitrac-Sitram. La Plata: Al Margen.

Murmis, M., y Portantiero, J. C. (1987). Estudios sobre los orígenes del peronismo (Cuarta ed.). Argentina: Siglo XXI.

Portantiero, J. C. (1981). Los usos de Gramsci. México D. F.: Folios.

Sigal, S. (1991). Intelectuales y poder en la década del sesenta. Buenos Aires: Puntosur.

Terán, O. (2013). Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual argentina, 1956–1966. Buenos Aires: Siglo XXI.

Otros enlaces:

https://americalee2.cedinci.org/portfolio-items/pasado-y-presente/

Galería