La rebelión de lxs rarxs

Ernes Orellana Gómez. Trabajador escénico y proletario del teatro licenciado de la Universidad de Chile. Activista marica y director de la plataforma Teatro SUR.

No existíamos. Para la sociedad no existíamos”

Marcela Dimonti, 2023

La tarde de un 22 de abril de 1973, durante el último año del gobierno de la Unidad Popular, un grupo de homosexuales femeninos y empobrecidos se reunieron en la Plaza de Armas de Santiago para protestar contra la violencia policial y la discriminación que sufrían diariamente. Denunciaban los maltratos que recibían de Carabineros y la falta de libertades en un contexto sociopolítico y cultural que les rechazaba. Eran alrededor de veinte, la mayoría menores de edad entre los 14 y 17 años, y era la primera vez que un grupo de personas de la diversidad sexual se reunía dando visibilidad a sus identidades y deseos políticos en colectivo públicamente.

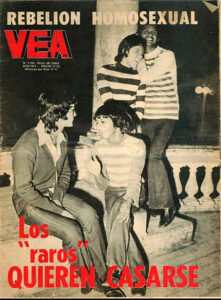

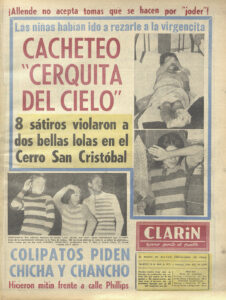

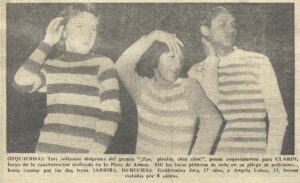

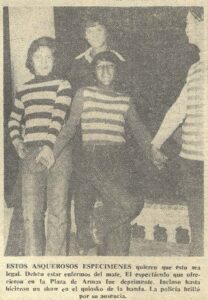

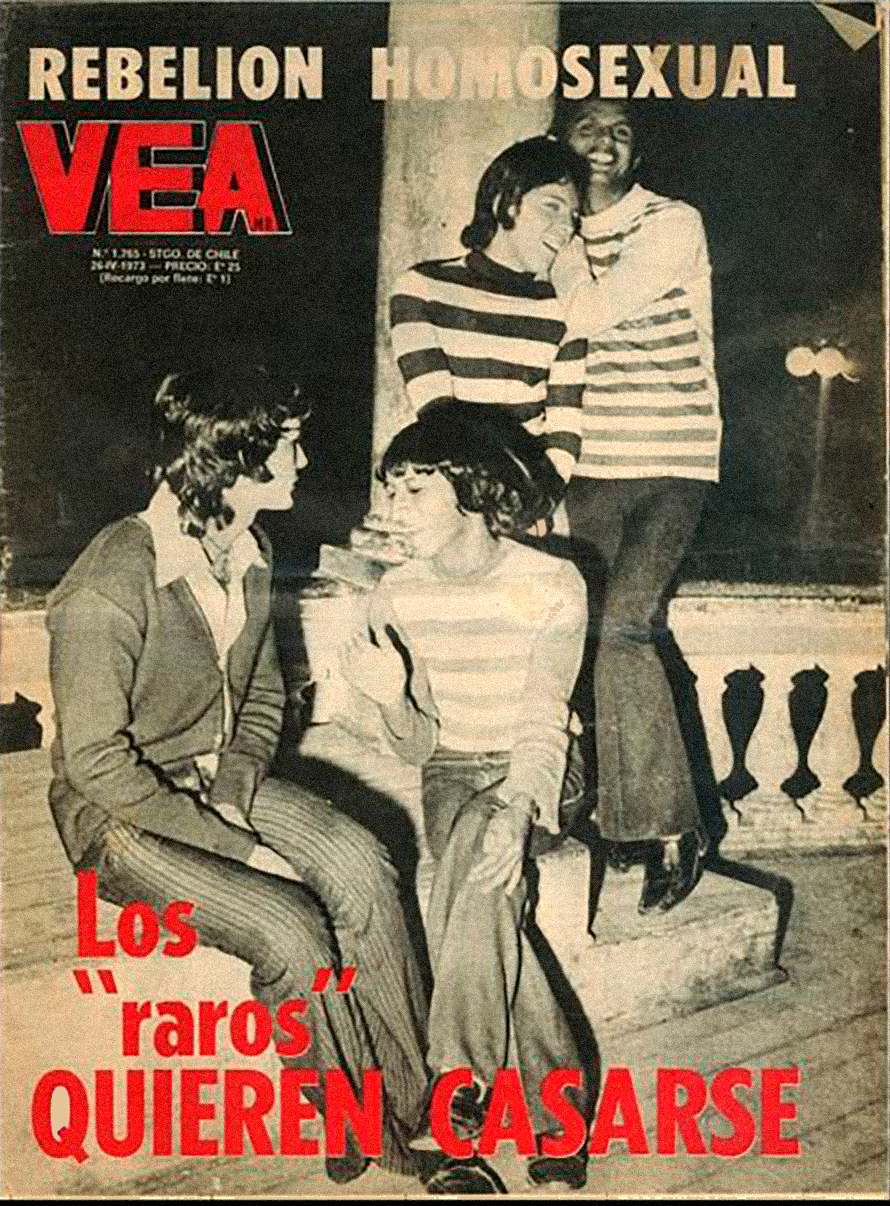

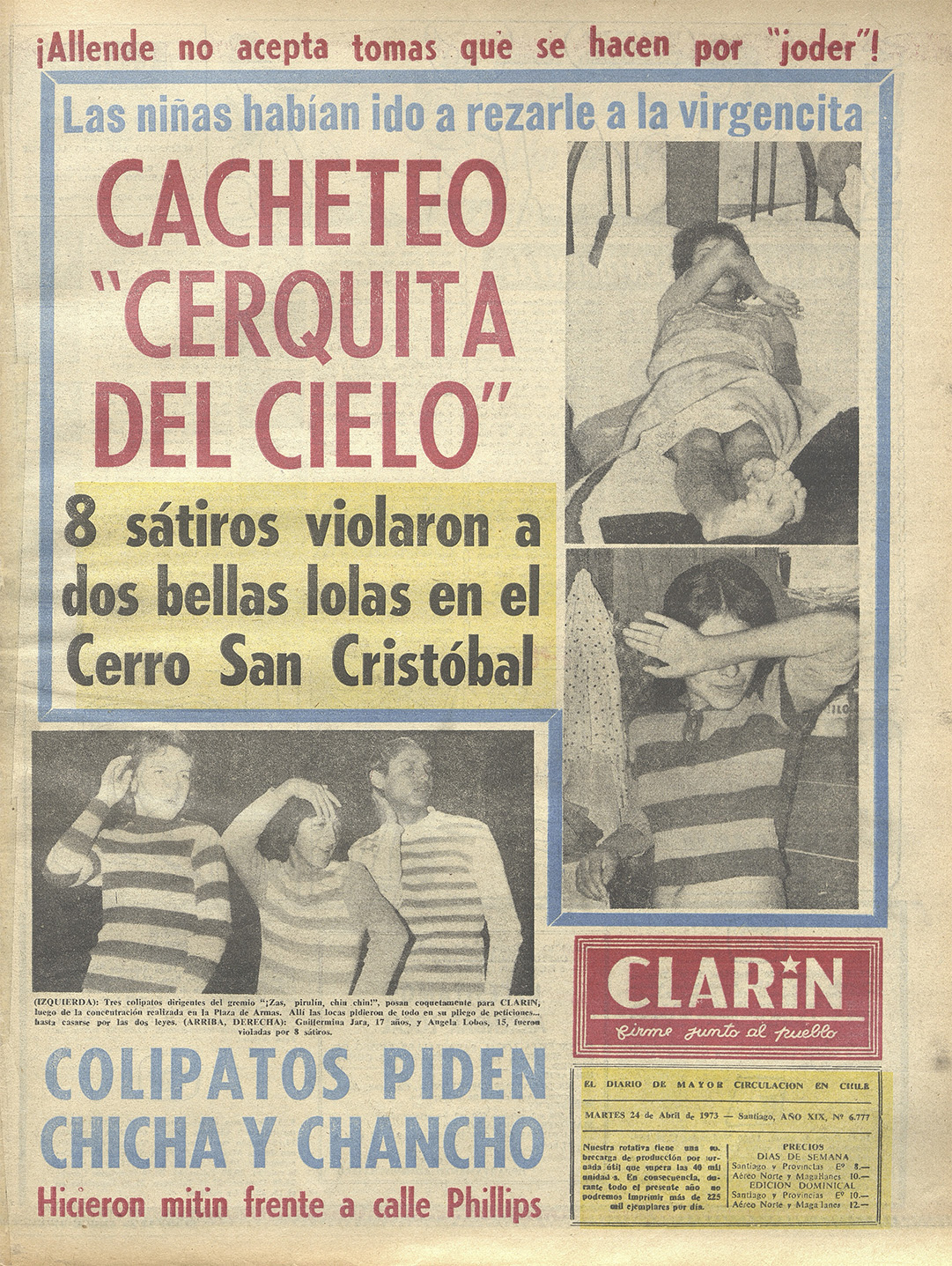

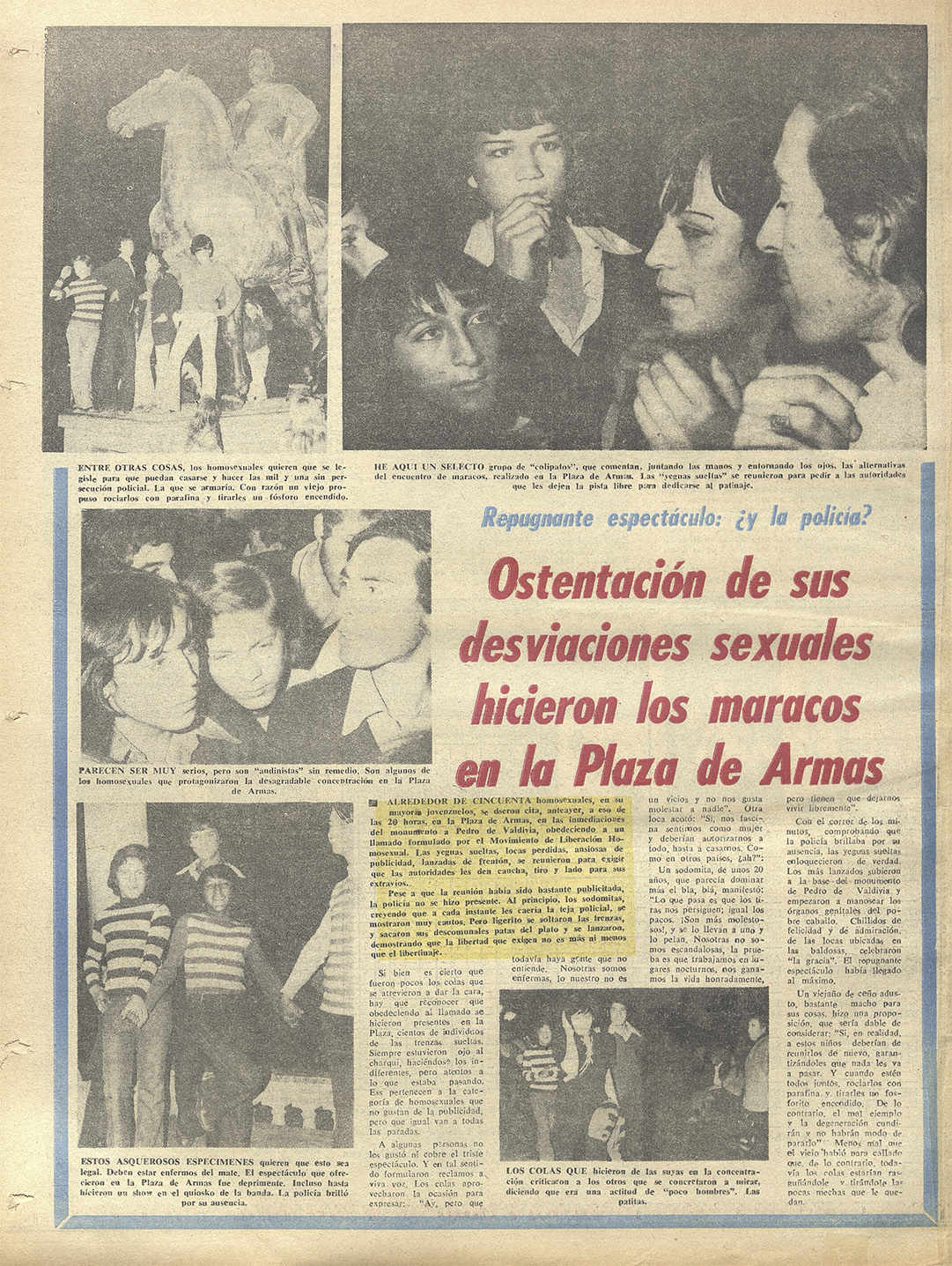

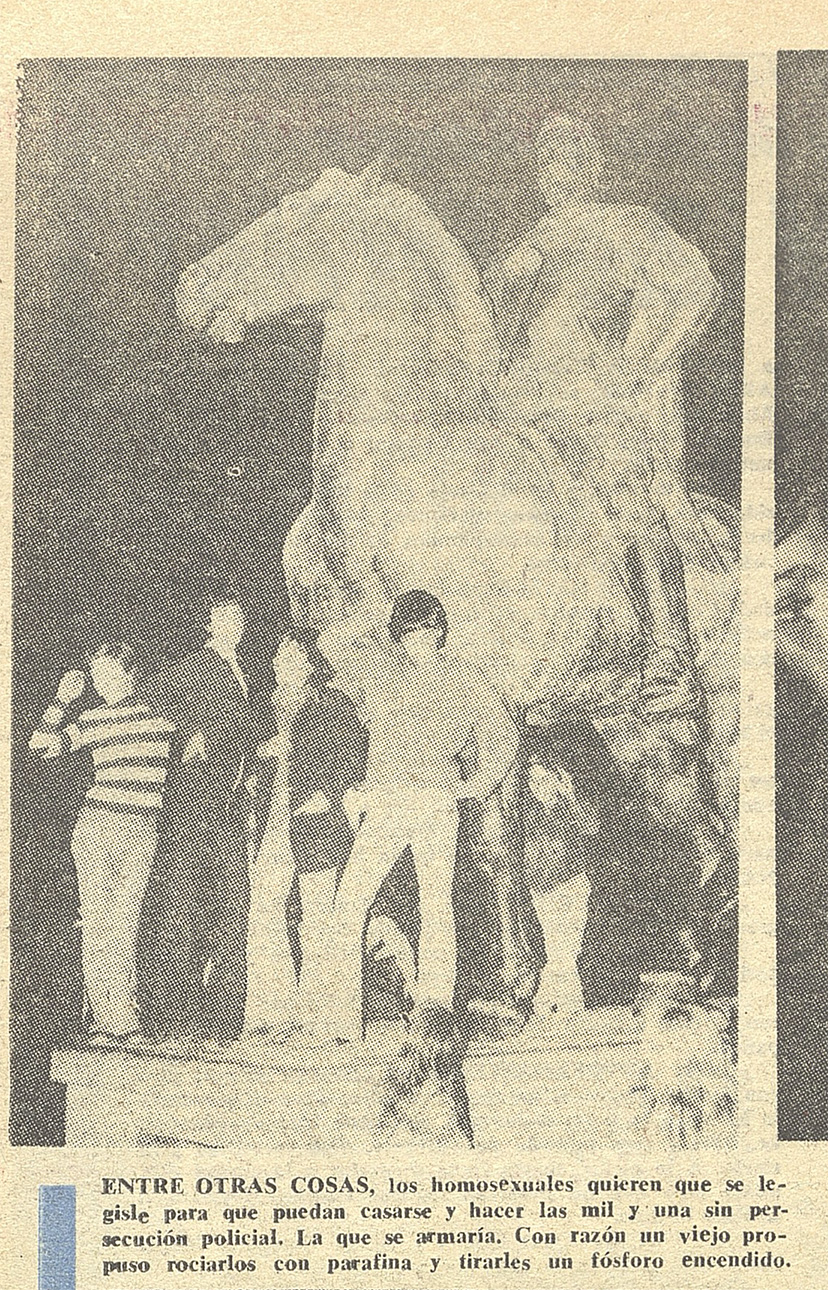

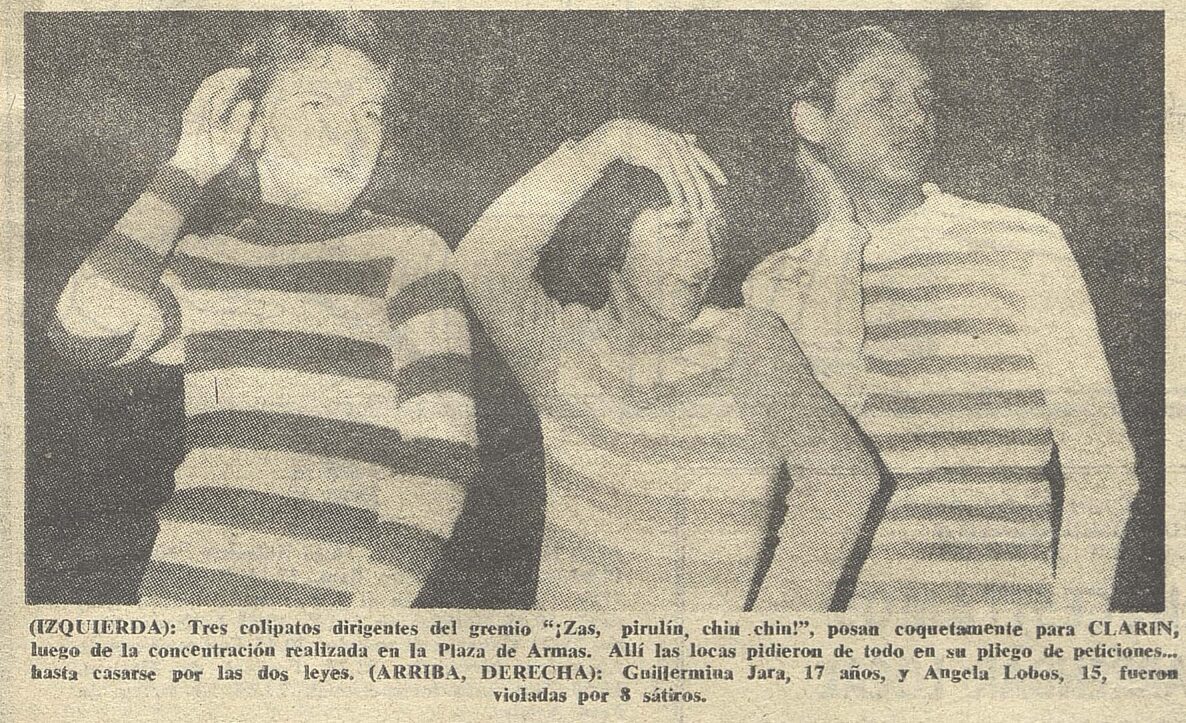

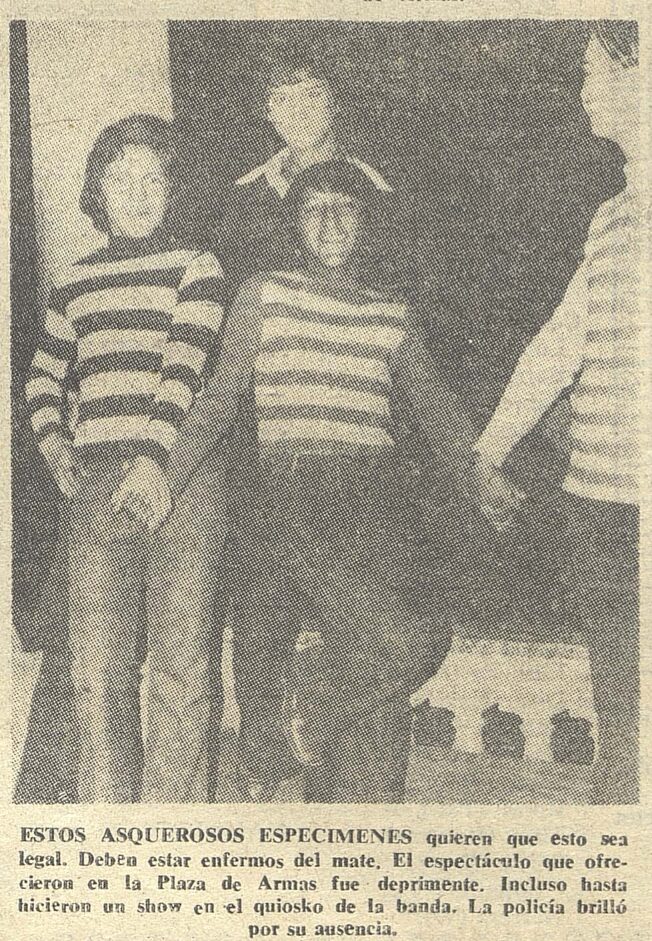

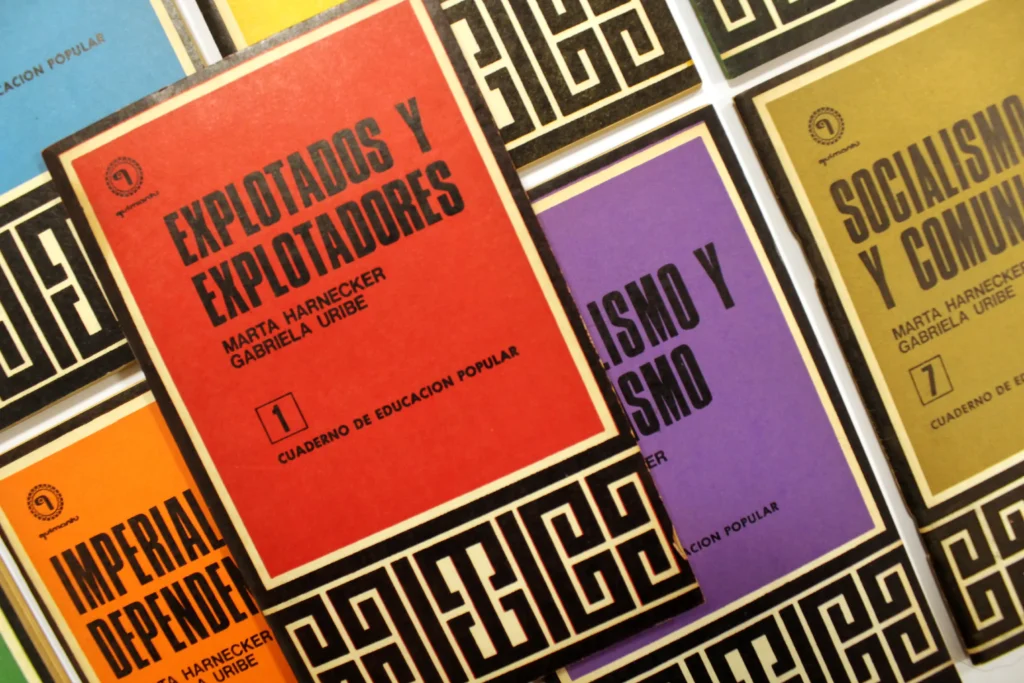

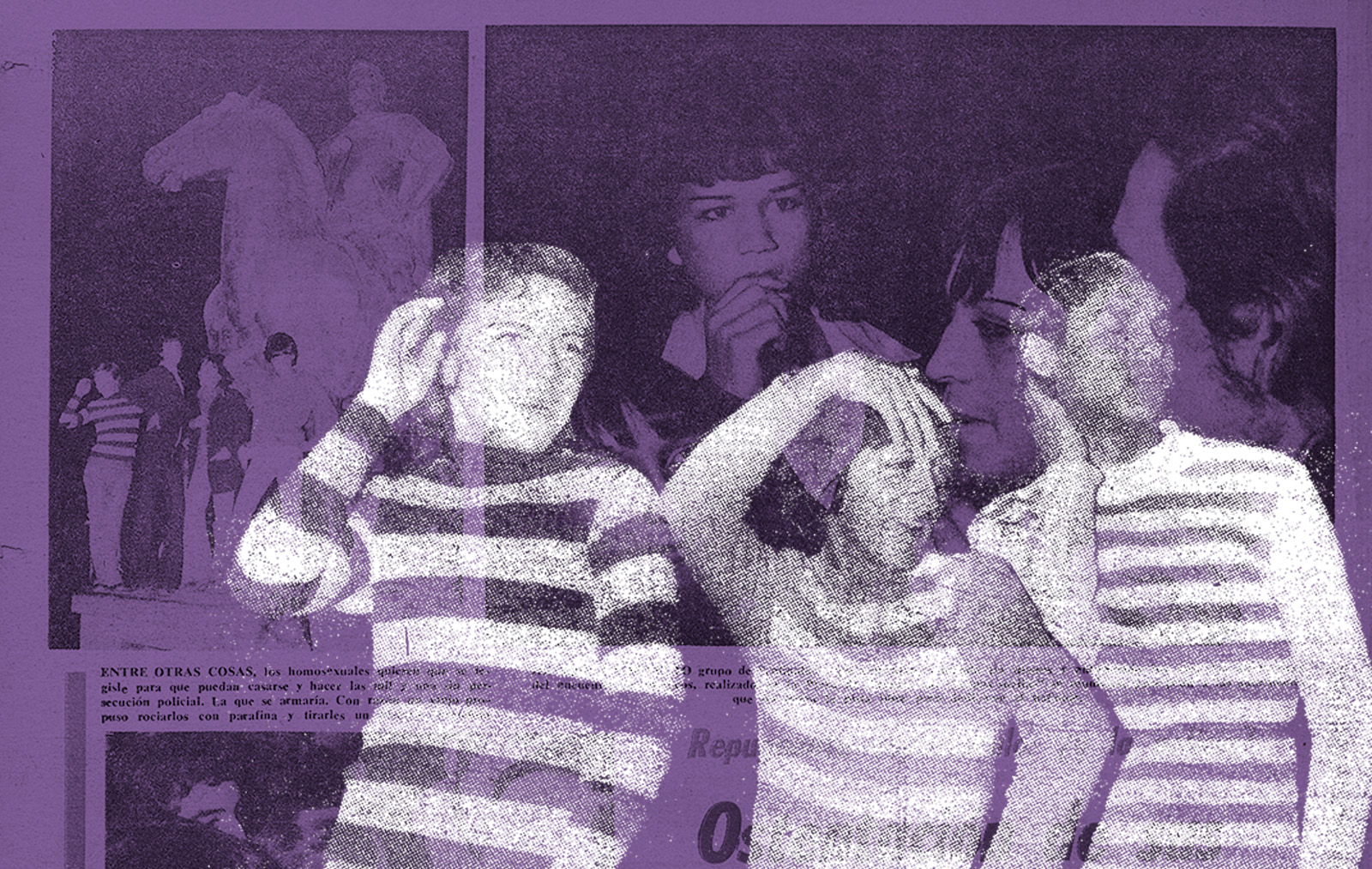

La prensa de la época de izquierda a derecha cubrió el acontecimiento de forma sensacionalista develando una cultura sexual normalizada en el odio, el machismo y una histórica represión amparada en leyes contras las minorías sexuales. La Revista Vea publicó un reportaje titulado “La rebelión de los raros”, en que por un lado se devela el carácter homofóbico naturalizado y por otro la dimensión política de la protesta. Una de las notas del popular medio de prensa izquierdista El Clarín señalaba lo siguiente:

“Ostentación de sus desviaciones sexuales hicieron los maracos en la Plaza de Armas. Las yeguas sueltas, locas perdidas, ansiosas de publicidad, lanzadas de frentón, se reunieron para exigir que las autoridades les den cancha, tiro y lado para sus desviaciones… con razón un viejo propuso rociarlos con parafina y tirarles un fósforo encendido”. (El Clarín, firme junto al pueblo, 24 de Abril de 1973).

Expulsadas y discriminadas de sus familias biológicas y de un sistema escolar que les negaba sus orientaciones sexuales y expresiones de género femenino, las colas chicas que llegaban a la Plaza de Armas lo hacían buscando refugio, cofradía y dinero para sobrevivir a la extrema pobreza. Algunas vivían en la misma plaza y dormían entre cartones. Soñaban con convertirse en mujeres, y para obtener dinero “patinaban” ejerciendo el comercio sexual y colaborando entre todas para sopesar el hambre y las multas que necesitaban para salir de la cárcel. Así lo confirman Eva La Medallita (68), Raquel Troncoso (70) y Marcela Dimonti (67), probablemente las únicas sobrevivientes adultas mayores de aquella mítica protesta, pues el paradero de quienes se encontraron aquel domingo de septiembre meses antes del Golpe Militar es desconocido. Eva, quien dice haber organizado la protesta, señala que tras esa tarde nunca más se volvieron a ver porque la amenaza policial se agudizó al punto que tuvieron que desaparecer por meses.

La llegada de la dictadura extremó la persecución contra homosexuales, sobre todo para los colas pobres femeninas, obligándoles a esconder sus identidades y prohibir con la metralleta la libertad de sus expresiones. Muchxs fueron perseguidxs, detenidxs y encarceladxs en centros de detención y tortura. Y si bien los datos oficiales como el Informe Valech no contiene registros por casos sobre violaciones a los derechos humanos en base a la orientación sexual, sí existen múltiples antecedentes que dan cuenta que aquellas violaciones existieron. Marcela me confiesa que el 11 de septiembre fue detenida arbitrariamente por militares en la calle sólo por manifestar su expresión de género femenina. Fue llevada al regimiento Tacna en donde fue brutalmente golpeada y más tarde trasladada al Estado Nacional en donde la mantuvieron encerrada durante un mes. Ella sólo tenía quince años.

Raquel supo años más tarde que Marcela vivía en Valparaíso y se reunieron. Ambas ahora viven en Santiago. De Eva se enteraron que estaba viva casi veinticinco años después. Hoy comparten una historia y amistad que data de más de cincuenta años. Comprenden observando a la distancia el carácter icónico de aquella protesta. Se preguntan por el paradero de sus compañeras, a quienes nunca más vieron y desconocen si continúan con vida. Y son parte de una comunidad de personas adultas trans-travestis sobrevivientes que han sido precarizadas sistémicamente.

En 1993, Pedro Lemebel recoge brevemente este episodio en su crónica “La insoportable levedad del gay” publicada en la revista Página Abierta. Más tarde, el periodista Víctor Hugo Robles consigna la protesta como el hito fundacional para la historia del movimiento homosexual en su libro Bandera Hueca. Desde entonces, y debido a las múltiples investigaciones sobre archivos homosexuales que han ido reconstruyendo una historia inconclusa, el caso se ha vuelto de interés para los activismos de disidencia sexual, que reconocen en aquella manifestación un hecho político emblemático que debe reivindicarse por su carácter histórico, pero también por el reconocimiento y búsqueda de reparación a las diversidades de adulteces trans-travestis que pusieron sus cuerpos en las luchas. Así como a la búsqueda de verdad, justicia y reparación a quienes desaparecieron producto de las violaciones a los derechos humanos.

Nuestra historia política de liberación homosexual no se inaugura con varones homosexuales cis buscando casarse para obtener privilegios, tampoco se inauguró con la integración del movimiento homosexual a la democracia de los acuerdos del Estado neoliberal. Sino que se inauguró por adolescentes de extrema pobreza que ni siquiera tenían dónde vivir, colas, travestis y transgéneras callejeras que desafiaron al binarismo de género, que resistieron a la violencia policial-machista, y que recurrieron al trabajo sexual para sobrevivir y gozar. Ha pasado medio siglo y ese gesto sexo-disidente jamás deberíamos olvidarlo. Ese gesto, así como las multitudinarias conmemoraciones del Pride del 28 de Junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall de 1969 en New York protagonizado por travestis latinas pobres y racializadas, también debería llenarnos de orgullo. Porque sin memoria no hay orgullo. Y sin orgullo, crítico y anticolonial, no habrá liberación sexual.

La década de los setenta inaugura una serie de frentes de acción para las luchas homosexuales diversas en distintas partes de América Latina. En 1971 se inaugura el Frente de Liberación Homosexual de Argentina; el 28 de junio de 1977 se funda el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia; en 1978 nace SOMOS, el primer grupo LGBT de Brasil; ese mismo año un 5 de diciembre, se realiza la primera protesta pública LGBT en Lima protagonizada por travestis y transexuales para reclamar el derecho a la reasignación de sexo.

Referencias

Libros y publicaciones asociadas:

Orellana, E. (2024). Yeguas sueltas. Editorial Cuneta.

Robles, V. H. (2008). Bandera hueca: Historia del Movimiento Homosexual de Chile. Editorial ARCIS/Editorial Cuarto Propio.

Lemebel, P. (1993). La insoportable levedad del gay. Revista Página Abierta. Recuperado de https://www.yeguasdelapocalipsis.cl/la-insoportable-levedad-del-gay/

Otros enlaces:

Revista Vea, Abril/ 1973 https://bibliotecadigital.indh.cl/items/44a1aff5-8e6c-4264-a0e7-c16238c6b26e

Yeguas Sueltas: Eva la Medallita, Raquel Troncoso y Marcela Dimonti, facilitaron sus testimonios mediante entrevistas para la realización del proyecto teatral “Yeguas Sueltas”, inspirado en la mítica protesta que realizaremos junto a Teatro SUR, y protagonizado por Lola Quezada, Sebastián Ayala, Bruna Ramírez, Ymar Fuentes, Mala Drag y Matías Catalán. https://www.m100.cl/archivo/2023/teatro-2023/yeguas-sueltas/

Galería