Frente de Liberación Homosexual

Matías Marambio de la Fuente. Historiador, Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Docente en la Universidad Alberto Hurtado, investiga sobre historia intelectual, prácticas culturales militantes y cultura impresa en América Latina. Integra el equipo editorial de La Raza Cómica. Revista de Cultura y Política Latinoamericana.

El segundo lustro de la década de los sesenta supone una coyuntura crucial para los movimientos políticos que se plantean en la clave de la liberación. El vocablo expande sus posibilidades de acoplarse a colectividades que reclaman para sí el imaginario emancipatorio. La liberación acoge tanto a las naciones del Tercer Mundo que emergen en la lucha descolonizadora y antiimperialista como a las lecturas radicales de la teología cristiana y, también, al ámbito de la sexualidad y el género.

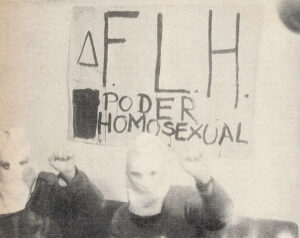

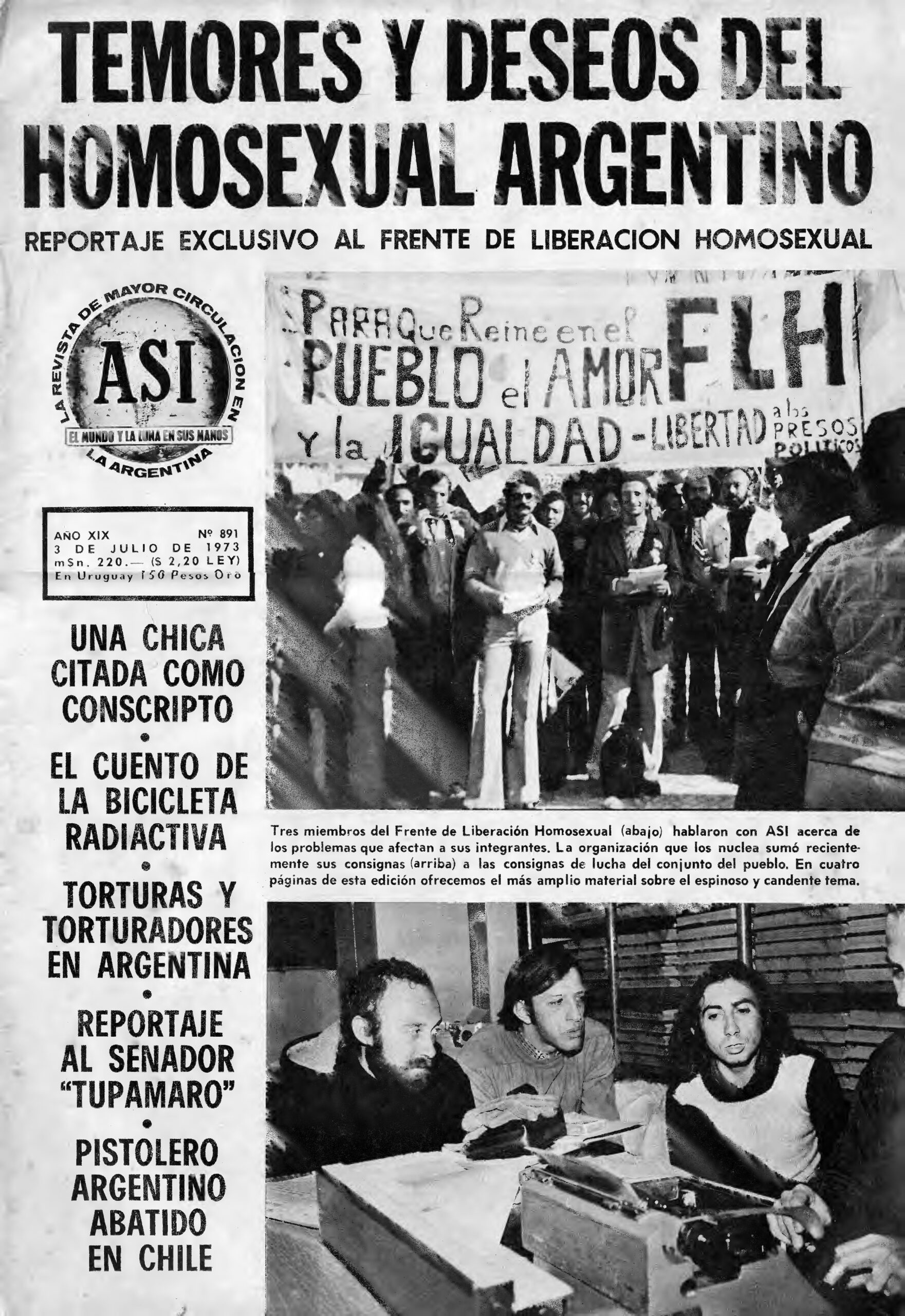

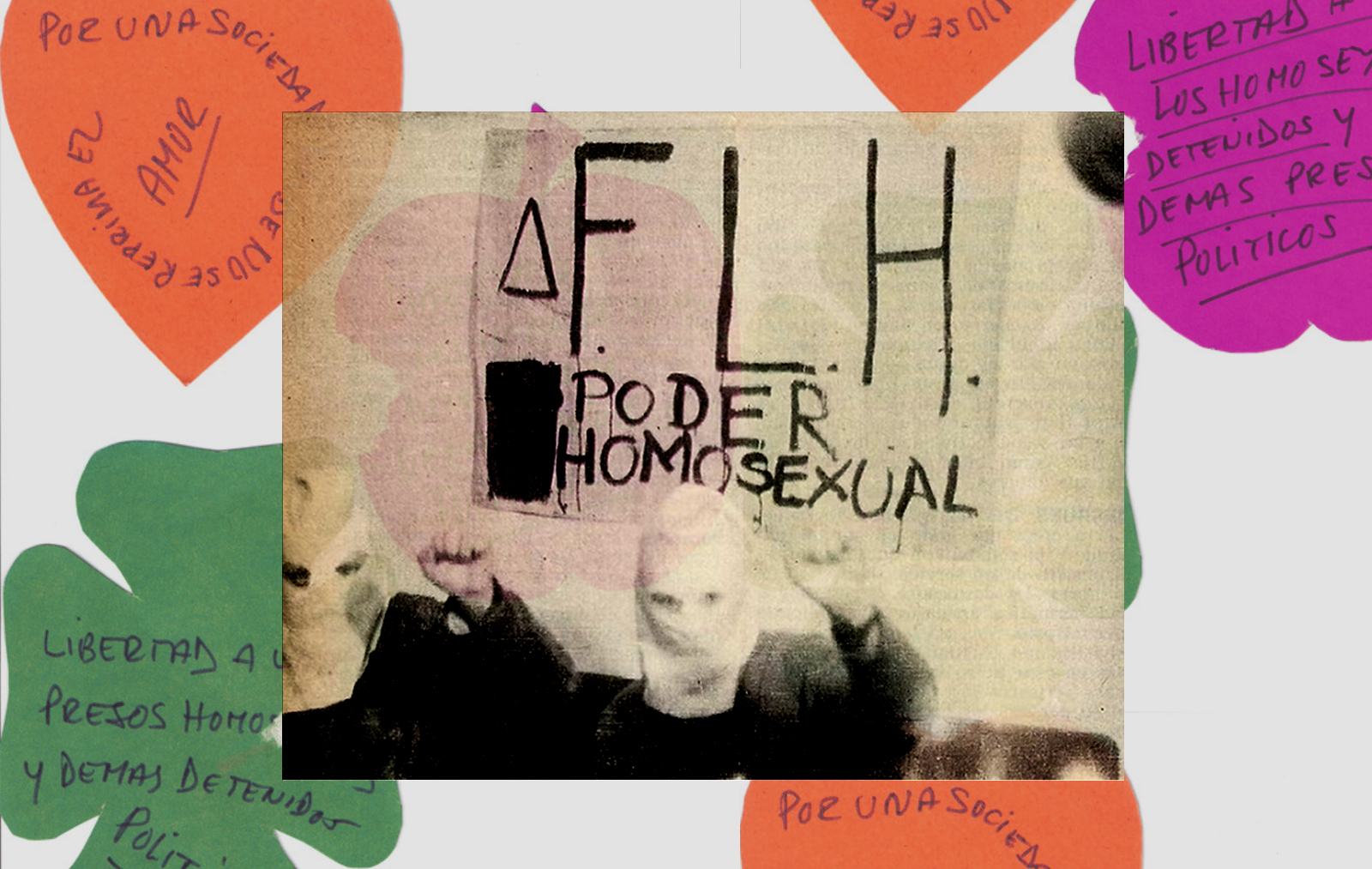

En la Argentina de 1967, bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, se gesta la conformación del grupo Nuestro Mundo, impulsado por Héctor Anabitarte. Se trata del antecedente inmediato del Frente de Liberación Homosexual (FLH), fundado en agosto de 1971. Entre ambos momentos median iniciativas repetidas y persistentes por agrupar políticamente a homosexuales de diversas biografías, trayectorias militantes y sensibilidades estéticas.

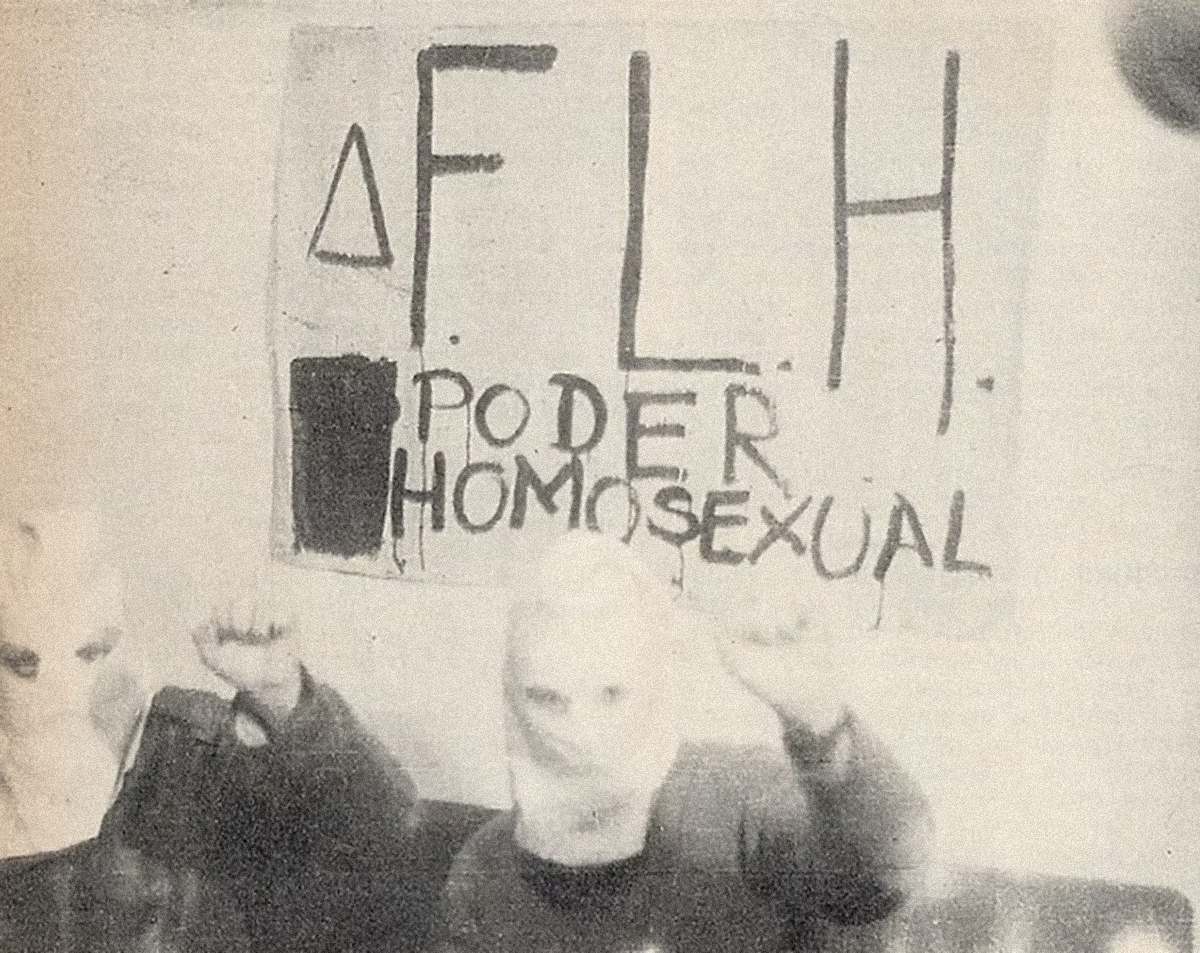

La organización interna del FLH se caracterizó por acoplar, a lo largo del tiempo, diversas tácticas para el agrupamiento y activación –militante o de otro tipo– de quienes disentían o desobedecían las normas de la sexualidad, a veces codificadas como mandatos morales o como lineamientos de la institucionalidad médica y religiosa. Así, junto al grupo Nuestro Mundo se encontraban los grupos Safo (integrado por lesbianas), Profesionales (de escritores e intelectuales), Emmanuel (cristianos) y otras formaciones de afinidad en torno al rol político de la religión o la solidaridad con el Tercer Mundo. De tal suerte, el FLH operó como instancia federativa para quienes, de forma individual o colectiva, impulsaron una agenda de crítica y transformación de las prácticas represivas de las disidencias sexogenéricas.

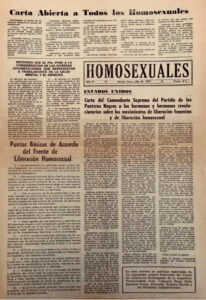

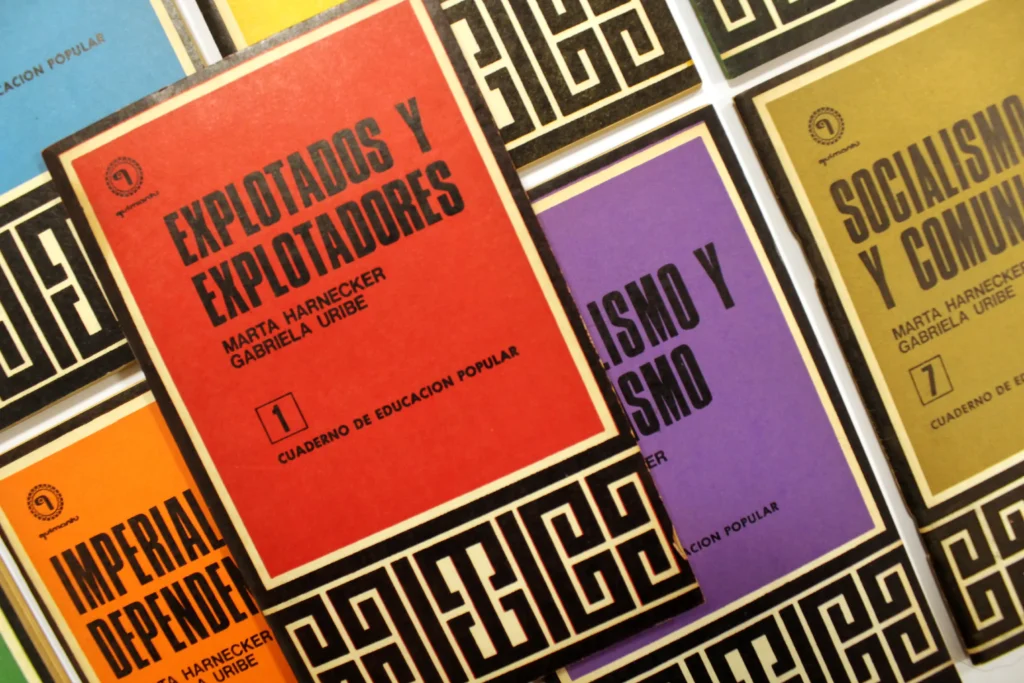

Gracias al trabajo de figuras como Anabitarte, Néstor Perlongher, Blas Matamoro, Juan José Sebrelli, Ricardo Lorenzo, desde el FLH se conformó una nutrida red nacional e internacional –con anclajes en Estados Unidos, Brasil y España, por nombrar algunos de los nexos– de activistas que construyeron un discurso que rechazaba el entrelazamiento de la sexualidad con otras formas de dominación social y económica. En el documento-decálogo “Puntos básicos de acuerdo del Frente” el punto 4 señala: “La lucha contra la opresión que sufrimos es inseparable de la lucha contra todas las demás formas de opresión social, política, cultural y económica. Nuestra reivindicación en cuanto a la derogación de la legislación antihomosexual pasa por el desmantelamiento del aparato represivo” (1972).

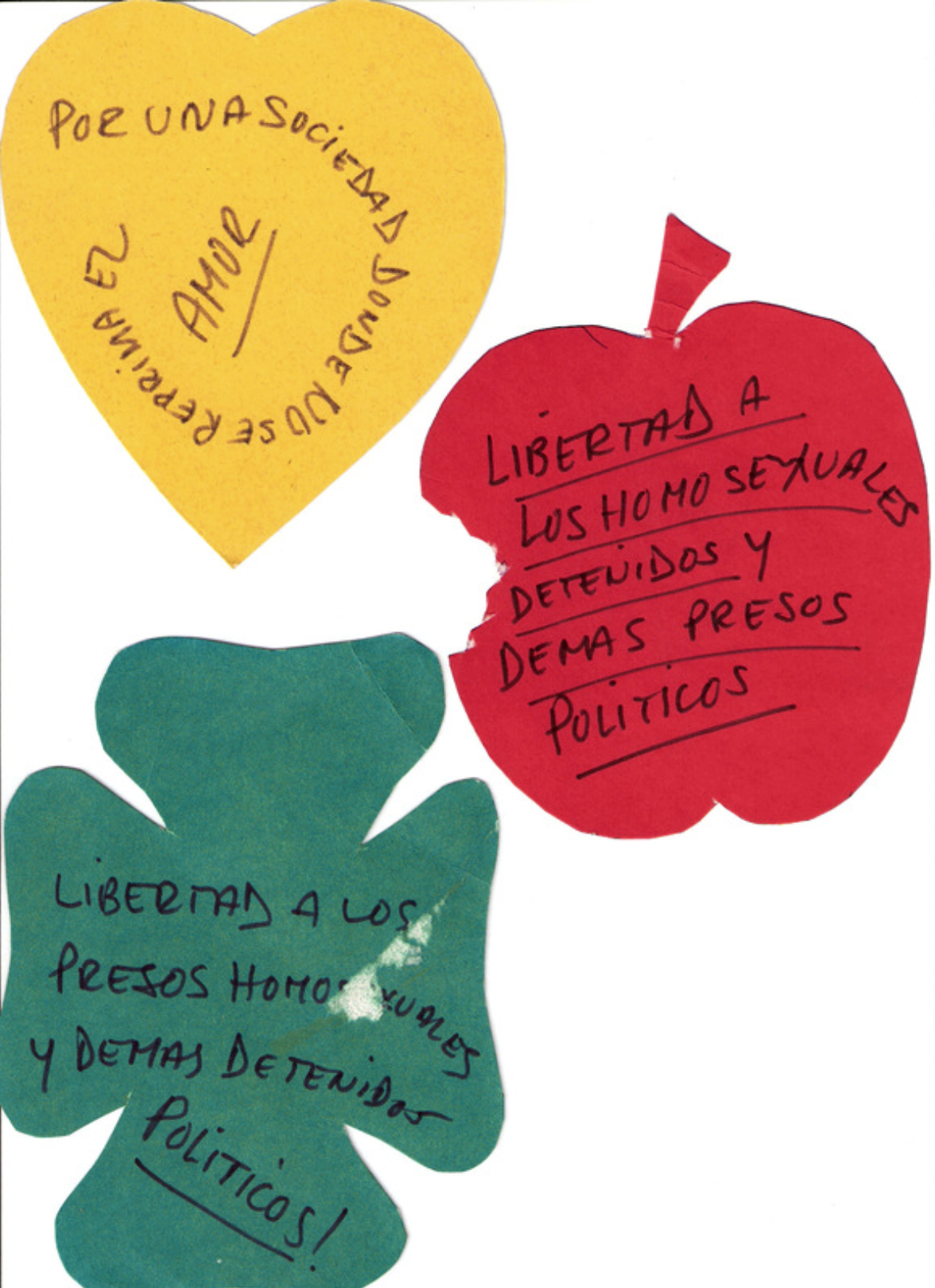

La agenda del FLH tuvo como uno de sus focos la derogación de la normativa policial que habilitaba la represión de la comunidad LGBTIA+. Estas prácticas de vigilancia fueron usadas para reforzar los esquemas de “moral y buenas costumbres”, como también para perseguir la práctica del trabajo sexual de homosexuales y travestis. En dicho ejercicio se jugaba, también, la autoridad de la psicología y la psiquiatría como disciplinas que comprendían la sexualidad disidente como una amenaza al orden social o como un déficit de adaptación a los sistemas de la familia, el trabajo y la ciudadanía.

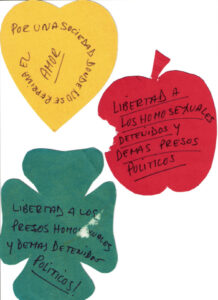

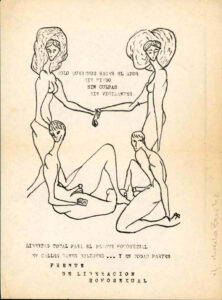

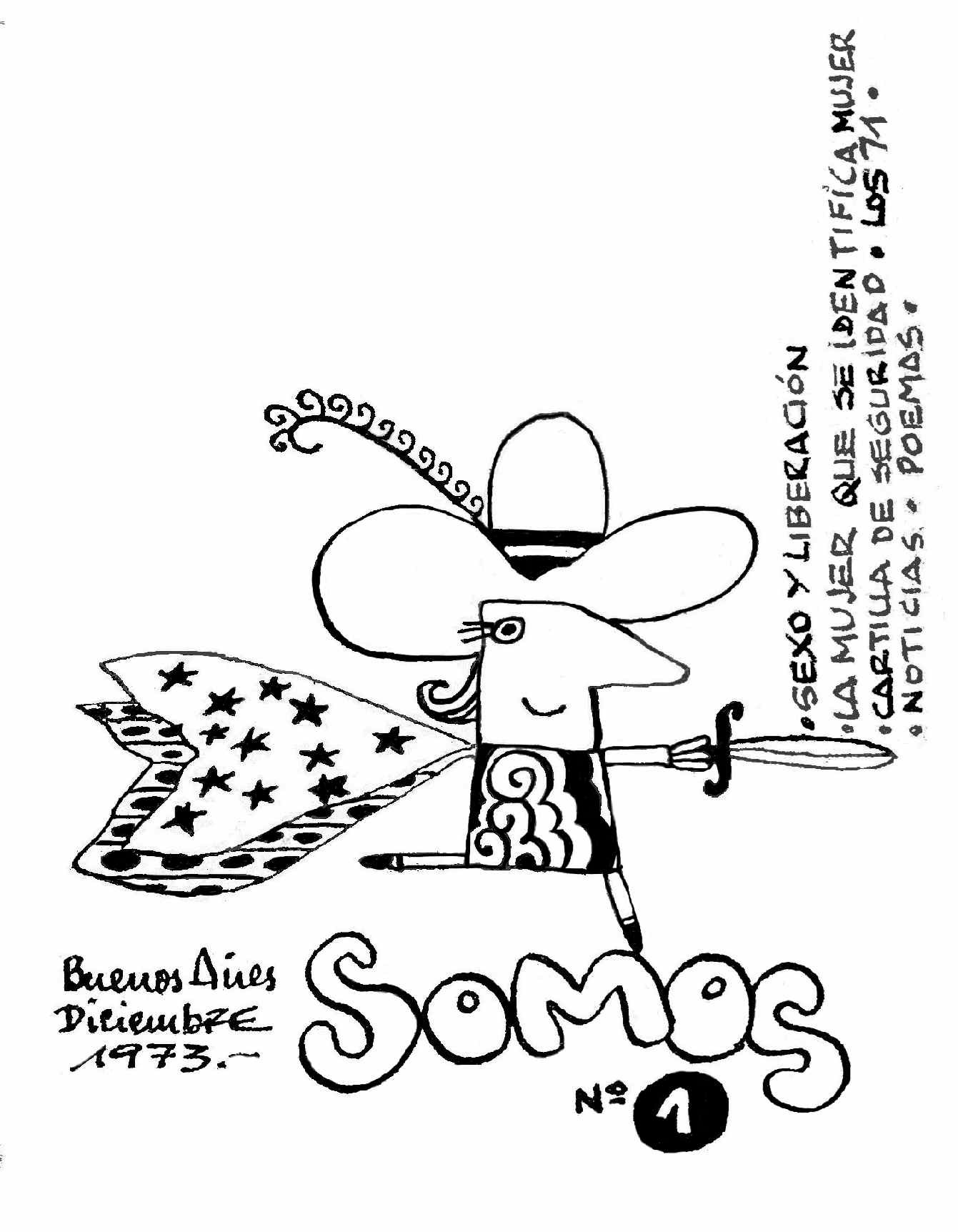

En sus intensos años de existencia, les integrantes de la organización recurrieron al repertorio militante disponible para la época, haciéndose parte de llamados en solidaridad con la lucha del Tercer Mundo, organizando campañas de apoyo a compañeros presos en el penal de Villa Devoto y montando un aparato de publicaciones periódicas y boletines. La revista Somos encarnó los debates sostenidos al interior del FLH y fue un espacio para la construcción de un contra-público marica en diálogo con otras luchas sociales del período.

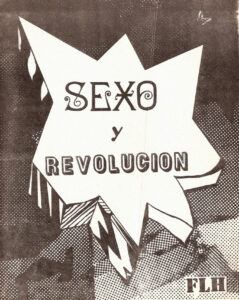

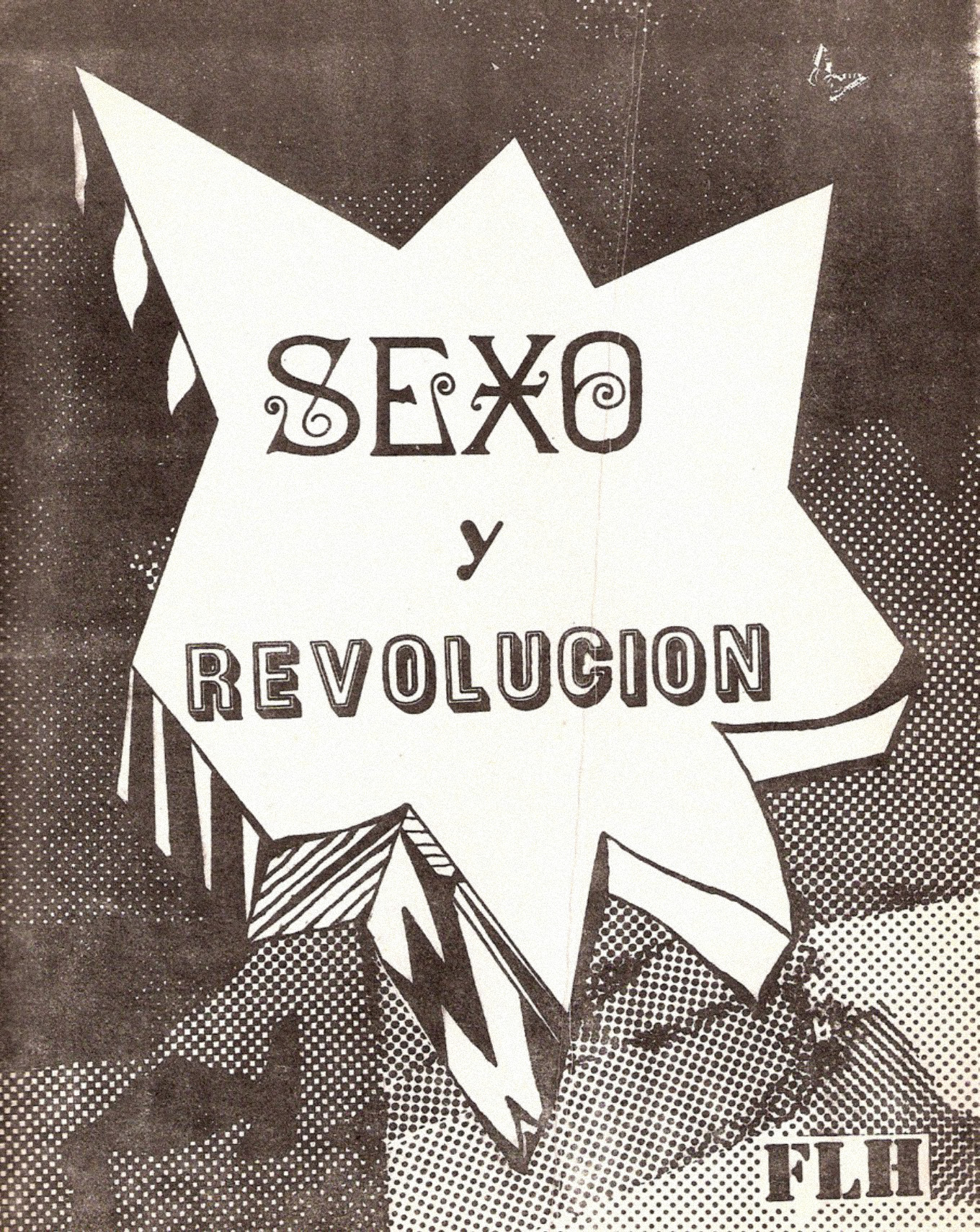

Una condensación de esta apuesta por construir una lectura política del momento desde la perspectiva de la liberación sexual se encuentra en el manifiesto Sexo y revolución (1973). En él se hilvana un diagnóstico de la opresión sexual como expresión diferenciada, pero conectada, de mecanismos de opresión más general. Sin renunciar a la urgencia de la liberación sexual –por el contrario: radicalizándola–, el manifiesto propone la represión del deseo y la libido como estrategias del capital para reforzar la sumisión del proletariado y dificultar su lucha:

“La dominación de la libido (la sexualidad) culmina con su reducción a determinadas partes del cuerpo, los genitales. En realidad, todo el cuerpo es capaz de aportar al goce sexual, pero la sociedad de dominación necesita de la mayor cantidad de zonas de cuerpo posibles para adscribirlas al trabajo. La genitalización está destinada a quitar al cuerpo su función de productor de placer para convertirlo en instrumento de producción alienada, dejando a la sexualidad sólo lo indispensable para la reproducción. Es por eso que el sistema condena con especial severidad todas las formas de actividad sexual que no sean la introducción del pene en la vagina, llamándolas ‘perversiones’, desviaciones patológicas, etc. Para encadenar al ser humano al trabajo alienado es necesario mutilarlo, reduciendo su sexualidad a los genitales” (1973).

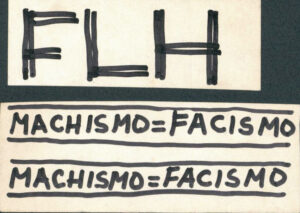

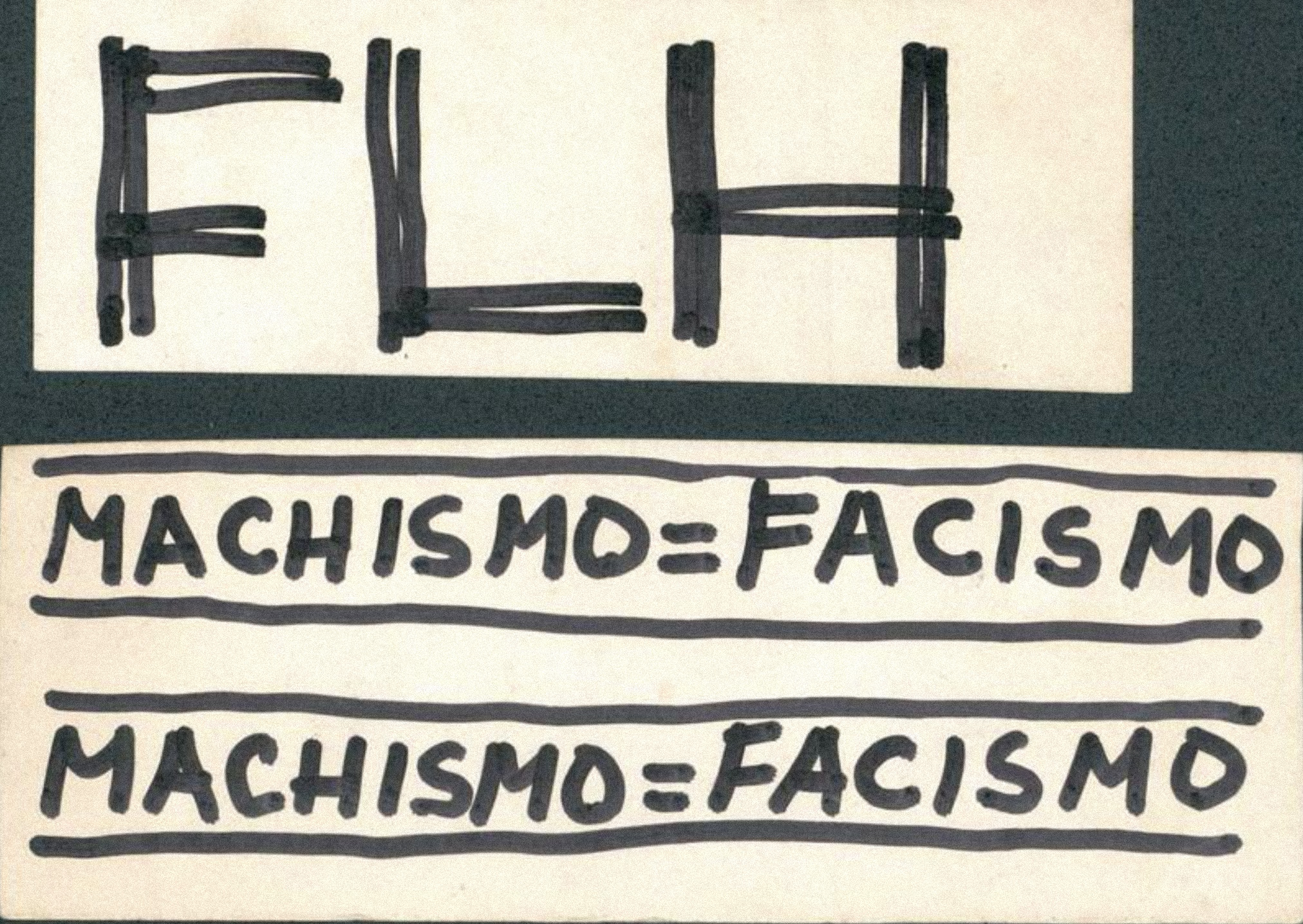

En un diálogo con los feminismos de su tiempo, el FLH visibilizó las consecuencias del machismo en el campo revolucionario. Ambos movimientos buscaron mezclas y complicidades con el heterogéneo espectro de la nueva izquierda, apuntando de forma crítica a las promesas incumplidas o al doble estándar presente en las organizaciones, estrategias y agendas de las izquierdas del continente. En Sexo y revolución se enuncia al machismo como “fascismo de entrecasa”, una lectura que pone en evidencia el continuo de la dominación pública y privada, política y sexual.

Acosado por la deriva represiva y las tensiones internas, el FLH cesa su existencia en 1976, a pocos meses del golpe de Estado del 24 de marzo. Como experiencia militante, encarnó el dictum de estar “adentro, pero en contra”. Reclamar para sí el vocabulario de la liberación y plantear –con incomodidad propia y ajena– la lucha por el deseo, el derecho a dar esa pugna de manera abierta y en solidaridad con quienes también sufren la opresión de un sistema que mutila las posibilidades múltiples de lo humano.

Referencias

Libros y publicaciones asociadas (en APA):

Ben, P. & Insausti, S. J. (2017). “Dictatorial Rule and Sexual Politics in Argentina: The Case of the Frente de Liberación Homosexual, 1967–1976”. Hispanic American Historical Review, 97 (2): 297–325. doi:10.1215/00182168–3824077

Vespucci, G. (2011). “Explorando un intrincado triángulo conceptual: homosexualidad, familia y liberación en los discursos del Frente de Liberación Homosexual de Argentina (FLH, 1971–1976)”. Historia crítica, 1 (43): 174–197.

Simonetto, P. (2017). Entre la injuria y la revolución: el Frente de Liberación Homosexual en la Argentina. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Otros enlaces:

Garrido, Germán. “Frente de Liberación Homosexual: mapas de deseo y revolución”. https://www.revistaanfibia.com/aniversario50-flh/

Moléculas Malucas. Archivos y memorias fuera de margen

Colección Frente de Liberación Homosexual. Proyecto Sexo y Revolución

Galería