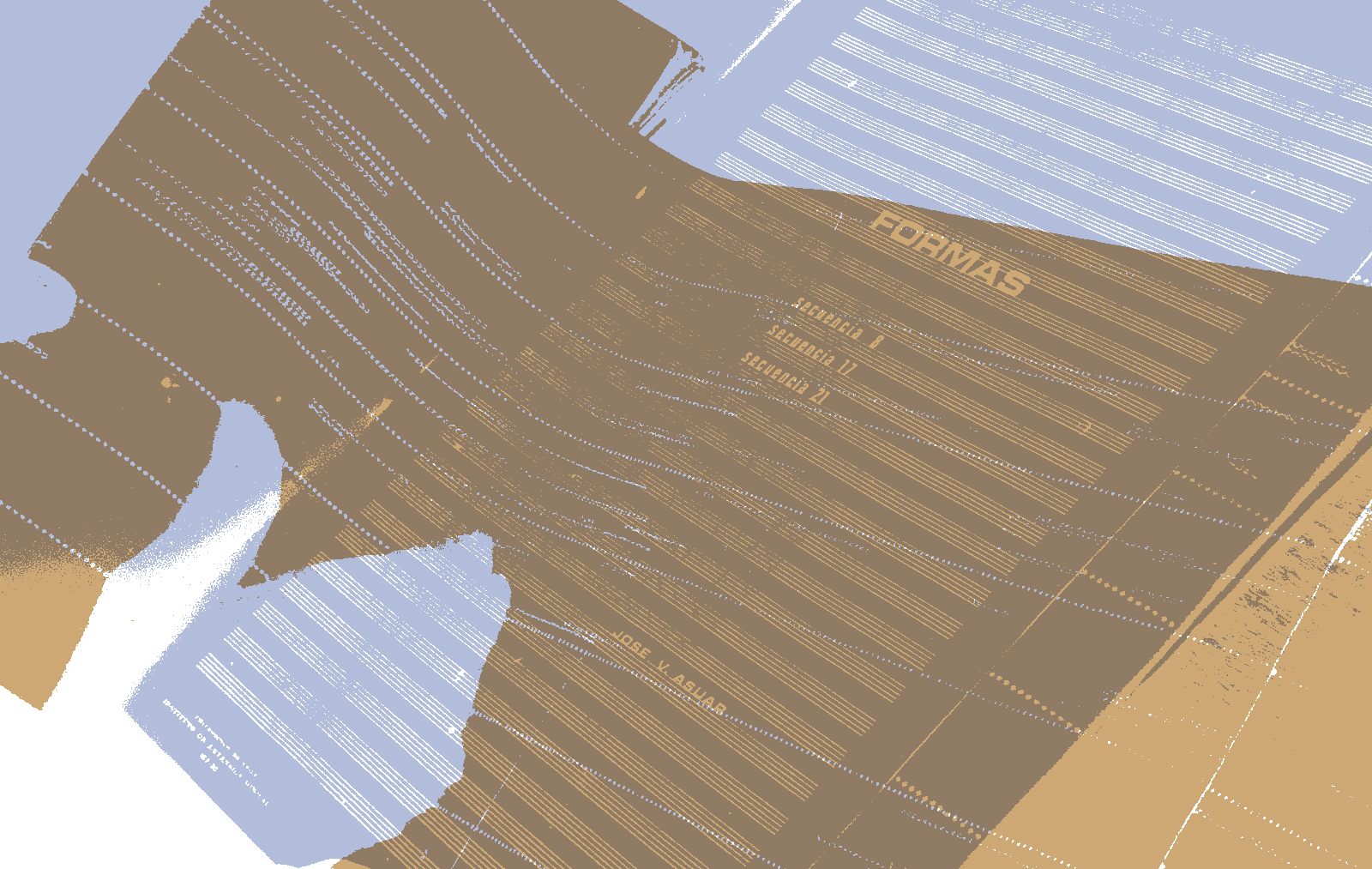

Formas probabilísticas orientadas a la creación musical (Formas I)

Alejandro Albornoz. Compositor, doctor en composición de música electroacústica por la Universidad de Sheffield, académico e investigador de la Universidad Austral de Chile.

[…] el computador puede determinar aspectos tanto de la pequeña como de la gran forma de manera mecánica, sin brillantez, con errores de proporciones, o, lo más probable, sin un destino o significación. Es en estos aspectos donde creo que debe actuar el compositor y reservarse algunos elementos de elección que confieran un sentido a esta delicada y compleja tela que le prepara el computador.

— Vicente Asuar, 1972

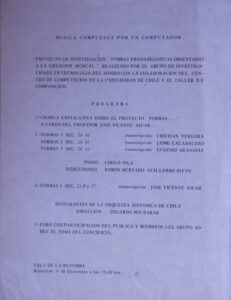

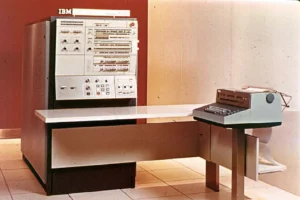

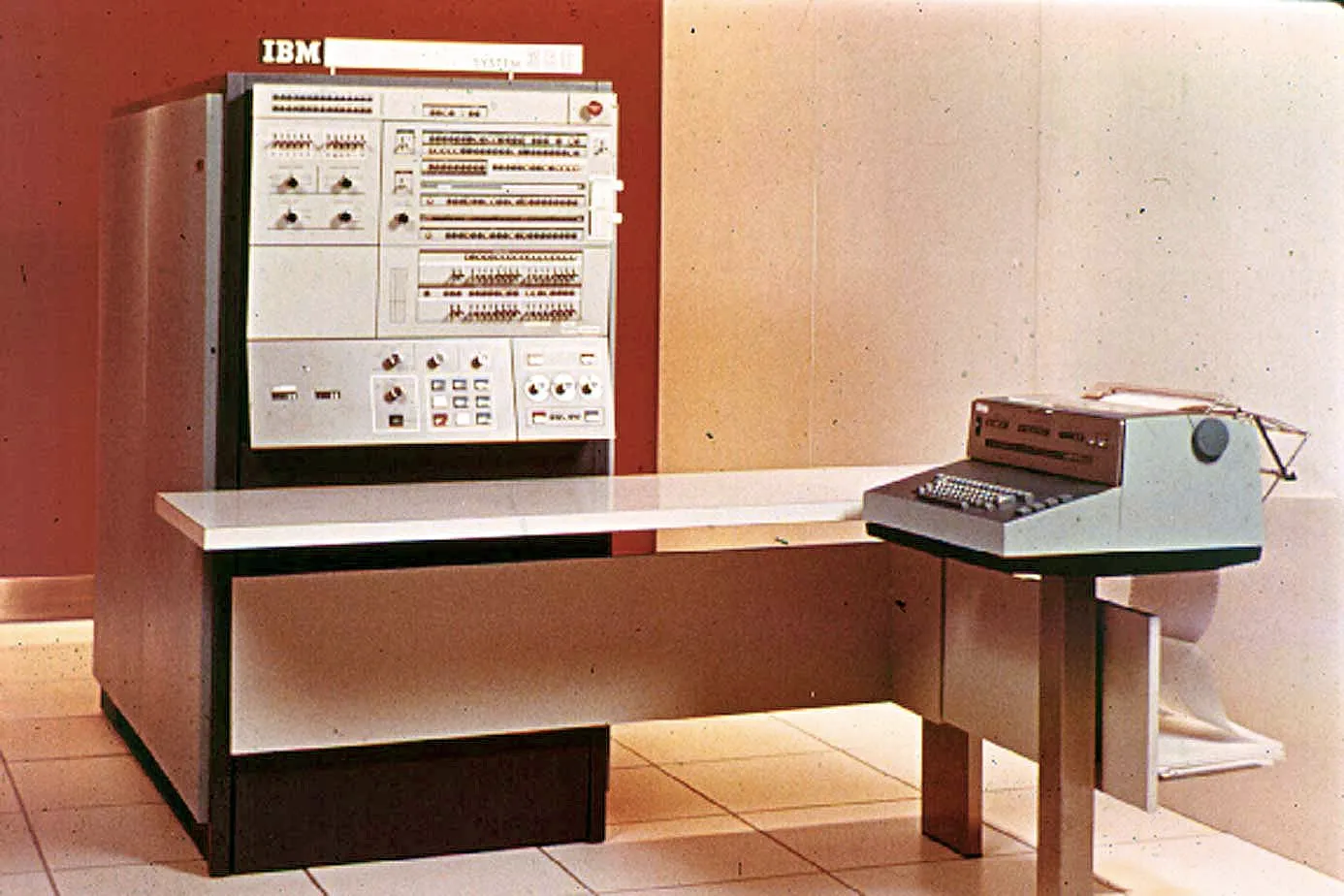

A fines de los años sesenta, José Vicente Asuar creó un laboratorio de música electroacústica y la carrera de Tecnología del Sonido en la Universidad de Chile. Luego, en 1969 se interesó en utilizar medios informáticos para la creación musical, lo cual lo llevó a estudiar de manera autodidacta la estructura y funcionamiento de computadores junto con temas específicos como Análisis de sistemas y Programación. En la misma Universidad crea el Grupo de Investigaciones en Tecnología del Sonido, que reunió a profesores y estudiantes de la carrera de Sonido dentro de un contexto histórico y sociocultural propicio para la utilización de computadores en la creación artística. Realizando un trabajo cooperativo, desarrollaron varios proyectos, entre ellos “Formas probabilísticas orientadas a la creación musical”. Conocido abreviadamente como “Formas I”. Este consistió en la programación de una computadora IBM 360 para que de manera algorítmica compusiera una pieza musical para conjunto instrumental.

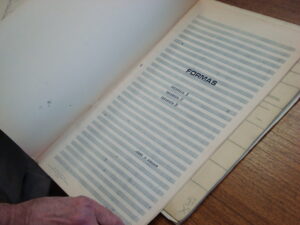

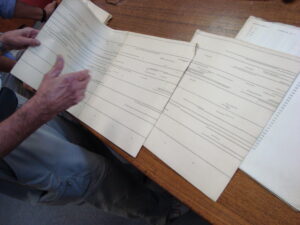

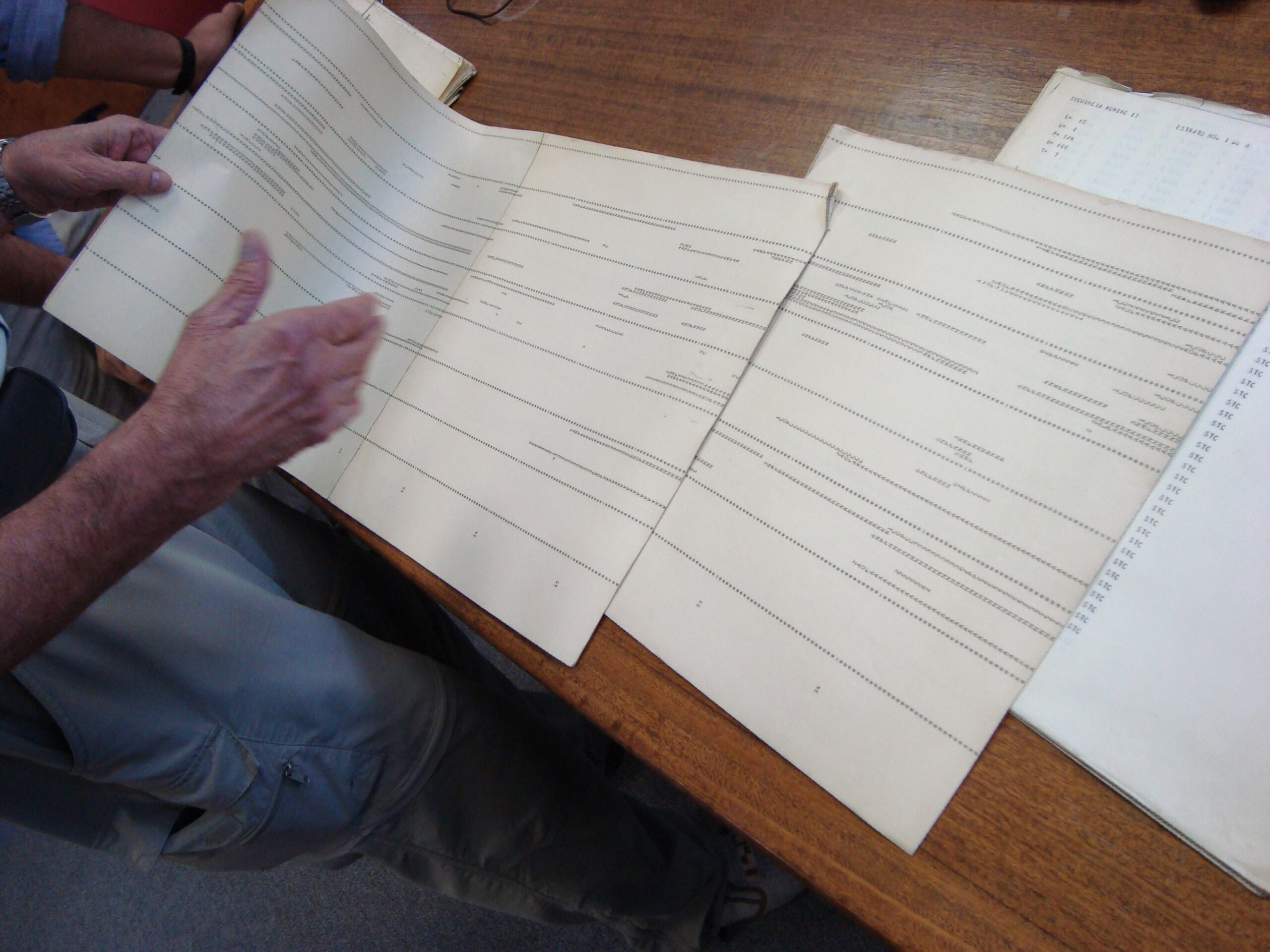

El ordenador, perteneciente al Centro de Computación de la Universidad de Chile, fue programado usando el lenguaje FORTRAN IV. Uno de los objetivos centrales del proyecto fue reemplazar al máximo la acción humana en el acto composicional y es discutible que Asuar haya tenido la intención de diferenciarse del trabajo pionero de Lejaren Hiller y Leonard Isaacson que él conocía bien. En la Universidad de Illinois en 1957, Hiller e Isaacson desarrollaron un programa para calcular partituras musicales mediante fórmulas matemáticas, siendo su resultado más famoso la ‘Suite Illiac’ para cuarteto de cuerdas, la cual es considerada la primera partitura compuesta por un computador mediante el uso de varios modelos incluyendo reglas para un estilo cercano a la música del Renacimiento y otros de probabilidades como las cadenas de Markov. Así, inspirado libremente en estéticas contemporáneas de su época y teniendo como referencia el “serialismo”, el grupo chileno desarrolló su sistema para que el computador generase valores que correspondiesen a una gran cantidad de aspectos musicales, incluyendo altura, interválica, melodías, acordes, duraciones, intensidades, articulaciones, entre otros. A diferencia del ‘serialismo’, el procedimiento tuvo un enfoque probabilístico y utilizó diversos tipos de distribuciones a partir de funciones matemáticas de estadística. Es interesante la perspectiva de trabajo cibernético de Asuar, en lo que podríamos denominar como un ecosistema creativo entre humano y computador.

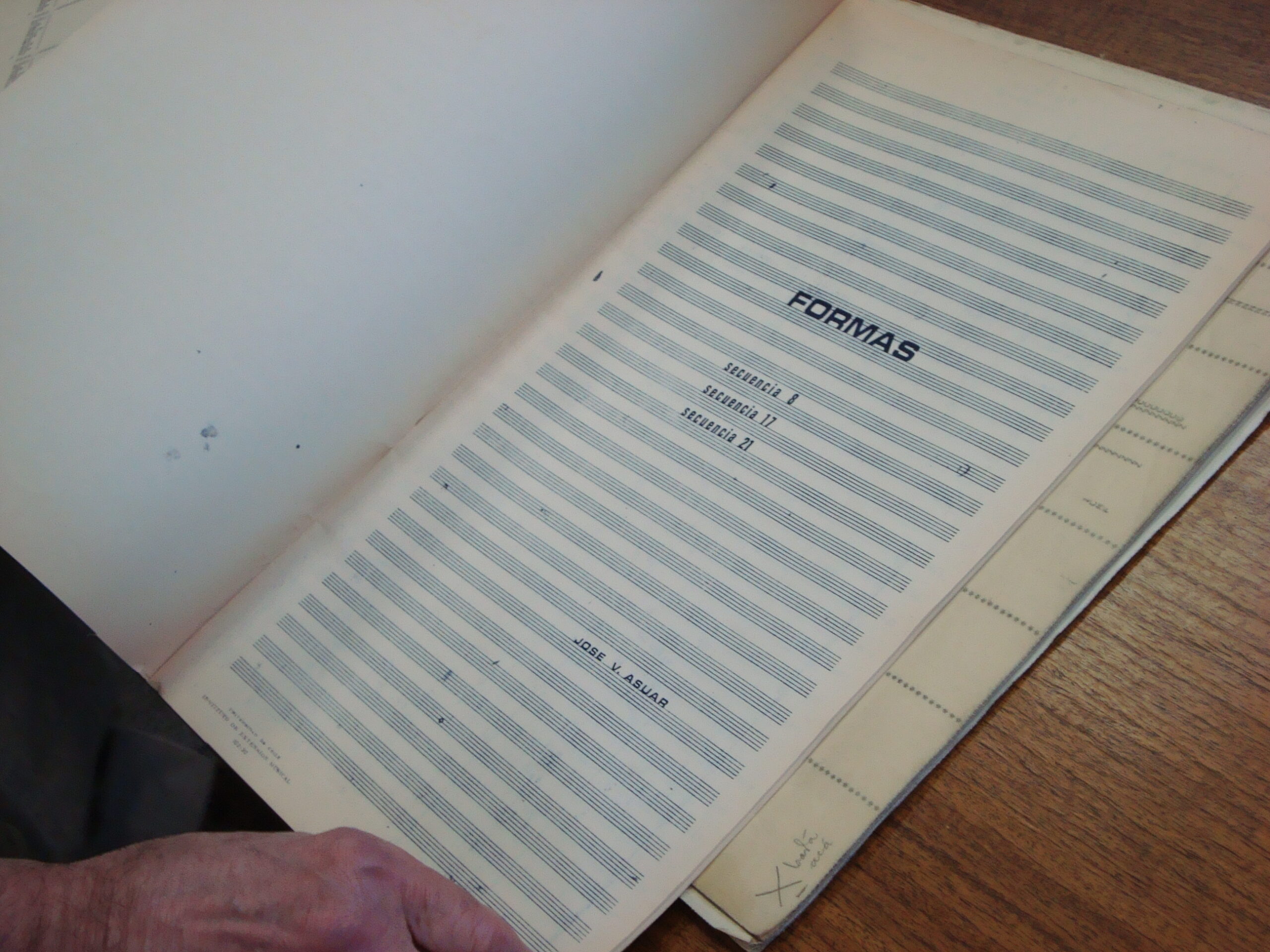

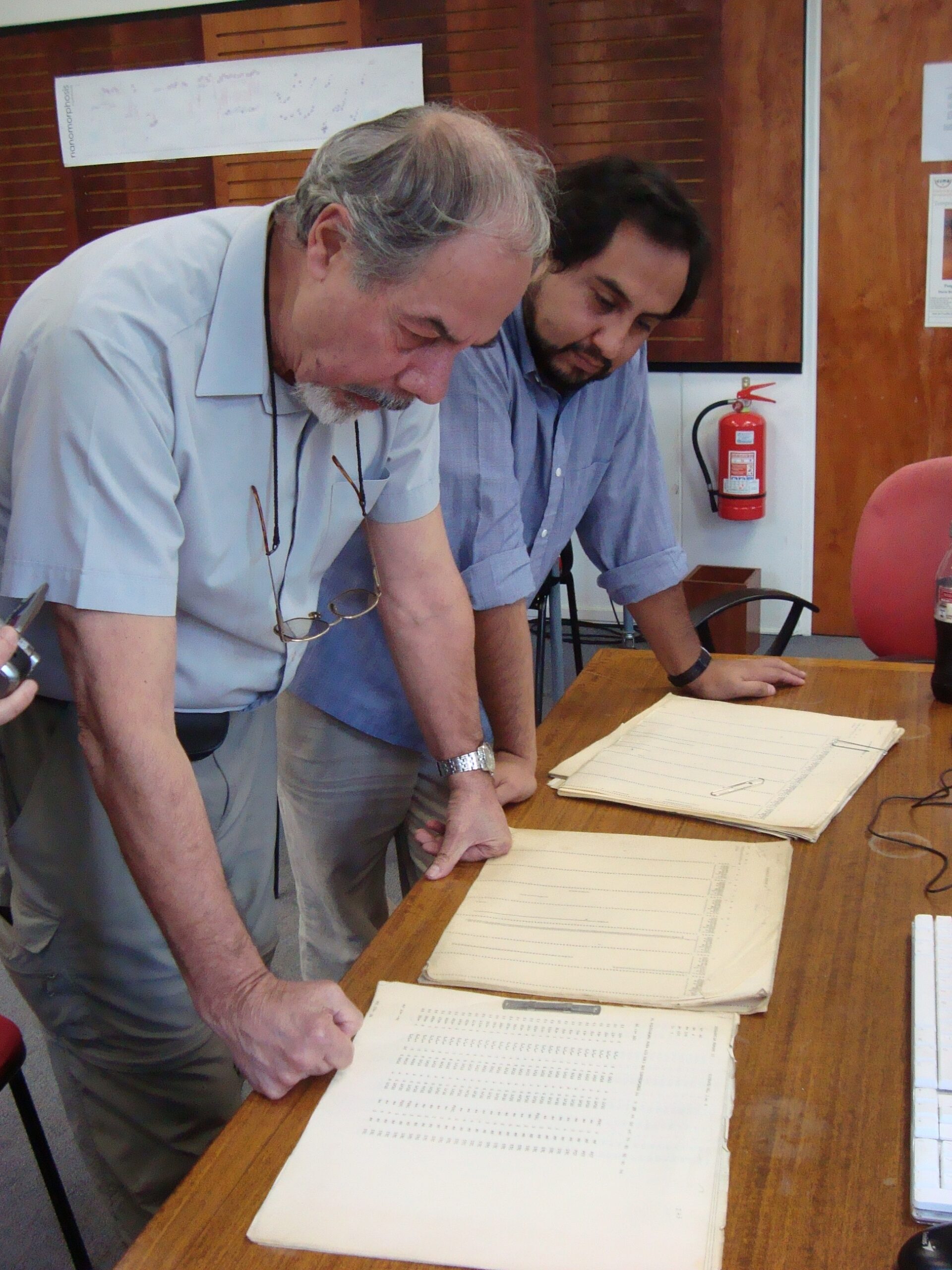

Con la ejecución del algoritmo, el computador entregó treinta secuencias en forma de listados numéricos de las cuales se escogieron algunas para su transcripción a notación musical. Lo anterior junto a la elección del conjunto instrumental y los cambios de velocidades, detenciones, dilataciones y compresiones temporales, constituyeron la intervención humana sobre los resultados computacionales con el objetivo de dar la forma final a la composición. Las secuencias 8, 17 y 21 fueron transcritas por el propio Asuar para conjunto de cámara y fueron interpretadas por un ensamble conformado por profesores de la Orquesta Sinfónica de Chile en un concierto en la Sala de la Reforma el 1 de diciembre de 1971, con la dirección de Eduardo Moubarak. El año 2016, esta obra volvió a presentarse los días 26 y 27 de agosto en el Teatro de la Universidad de Chile, nuevamente con la ejecución de la Orquesta Sinfónica de Chile bajo la dirección de François López-Ferrer.

Junto con los proyectos de control de sintetizadores mediante computadores a principios de los años setenta y el desarrollo de su propio computador y software exclusivos para la creación sonora y musical entre 1978 y 1979, Asuar fue un referente para la producción de música computacional en América Latina, particularmente en lo referente a aplicaciones algorítmicas y de síntesis sonora. Un referente ineludible para las artes electrónicas y los cruces entre arte y tecnología a nivel global.

Referencias

Albornoz, A. (2015). Computer music in Chile: The beginning and some paths to nowadays – An historical review. Proceedings of the Electroacoustic Music Studies Network Conference: The Art of Electroacoustic Music, University of Sheffield, June 2015. Retrieved from http://www.ems-network.org/IMG/pdf_EMS15_Albornoz.pdf

Asuar, J. V. (1972). Música con computadores: ¿Cómo hacerlo..? Revista Musical Chilena, 26(118), 36–66. Retrieved from https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/11350/11692

Asuar, J. V. (1975). Recuerdos. Revista Musical Chilena, 29(132), 5–22. Retrieved from https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/11619/11978

Burbano, A. (2023). Different Engines: Media Technologies From Latin America. New York: Routledge.

Roads, C. (2015). Composing Electronic Music: A New Aesthetic. New York: Oxford University Press.

Otros enlaces:

Archivo José Vicente Asuar de la Universidad de Chile: https://archivoasuar.uchile.cl

Listado de publicaciones académicas en el ElectroAcosutic Reource Site (EARS) que incluye los artículos de Asuar: http://ears.huma-num.fr/bibliography‑A.html

Galería