Estilos de desarrollo

Ana Grondona. Socióloga, investigadora y docente en la Universidad de Buenos Aires. Coordina el Fondo Carlos Mallmann en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

El término más general “estilos de desarrollo” (…) alude a que hay muchos futuros posibles si bien no implica que se estén construyendo de manera consciente: todo proyecto define un estilo, pero hay estilos no proyectados por nadie explícitamente. Así lo que nos describen los futurólogos es un estilo “consumista”: extrapolación mecánica de lo que viene ocurriendo, o tendencia más o menos “espontánea”. Nuestro tema será, pues, la preparación de Proyectos Nacionales realizables y las estrategias –económicas, sociales y políticas– que permitan realizarlos. Definición y viabilidad de los objetivos deseados son los dos aspectos a tener siempre en cuenta

(Oscar Varsavsky, 1971)

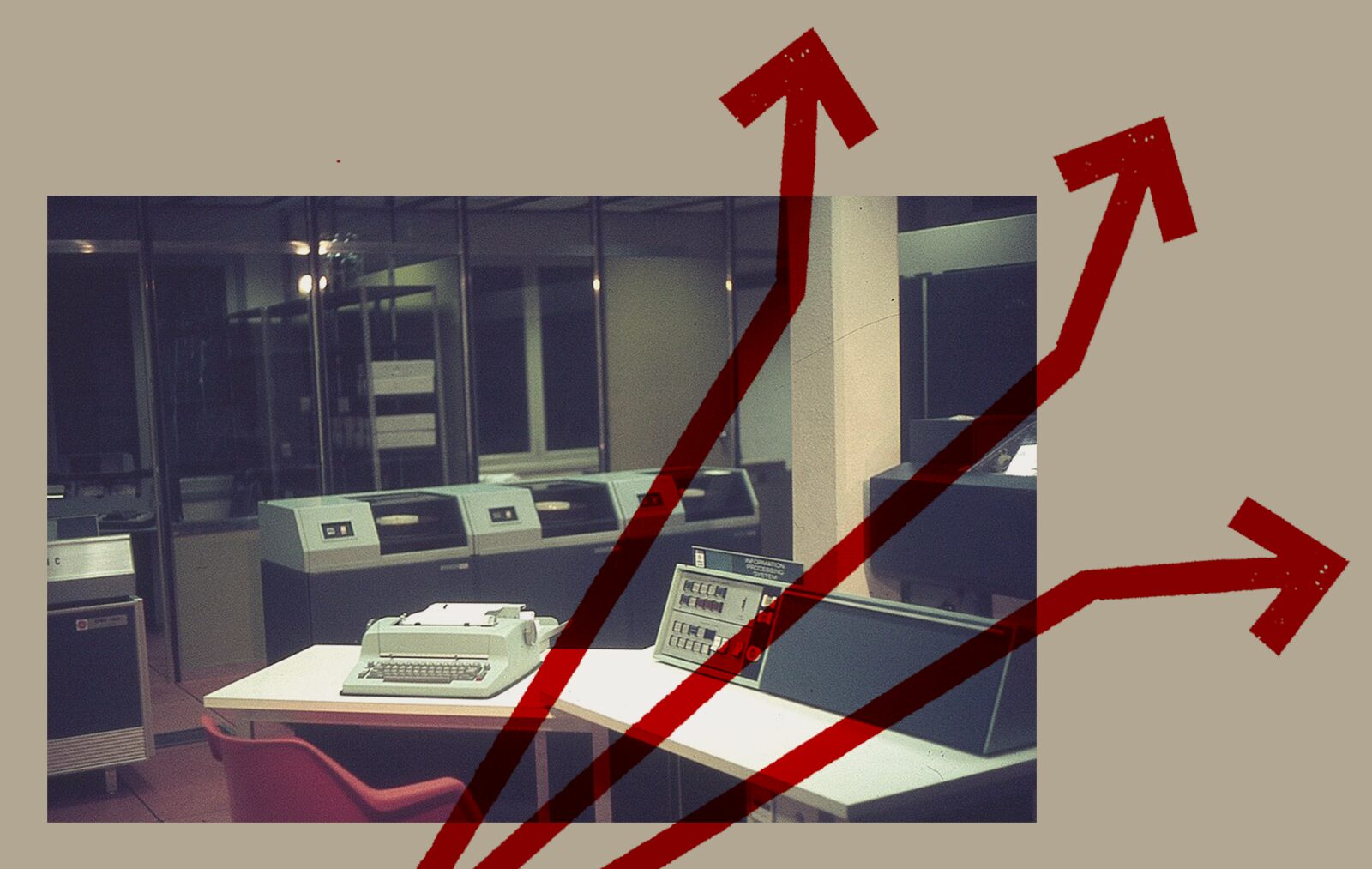

El debate sobre los “estilos de desarrollo” en América Latina entre 1968 y 1980 representó un momento clave en la crítica al optimismo desarrollista y a las críticas neomalthusianas, como la propuesta por el modelo Los límites del crecimiento vinculado al Club de Roma. Cuestionó tanto los objetivos como las vías del desarrollo, planteando alternativas centradas en las necesidades humanas y en el rechazo al consumismo y la alienación característicos del modelo estadounidense. Para esto último resultaba vital redefinir las necesidades humanas, distinguiendo las verdaderas de las inducidas por la publicidad y las dinámicas capitalistas. Las discusiones sobre estilos de desarrollo fueron eminentemente propositivas. Uno de sus rasgos principales es que incorporaron modelos matemáticos y simulaciones computacionales para demostrar la viabilidad de sus horizontes.

Estos debates se desplegaron en el seno de lo que se conoce como Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (PLACTED), un movimiento intelectual que emergió entre las décadas de 1960 y 1970, integrado por especialistas en política científica, tecnología y planificación, cuyo objetivo era repensar esas cuestiones desde una perspectiva crítica y situada en las problemáticas específicas de América Latina. Entre sus protagonistas destacan Oscar Varsavsky, Amílcar Herrera, Hugo Scolnik, Carlos Mallmann, Sara Rietti, Graciela Chichilnisky y Gilberto Gallopin, quienes generaron propuestas que buscaban alternativas viables y utópicas al modelo desarrollista.

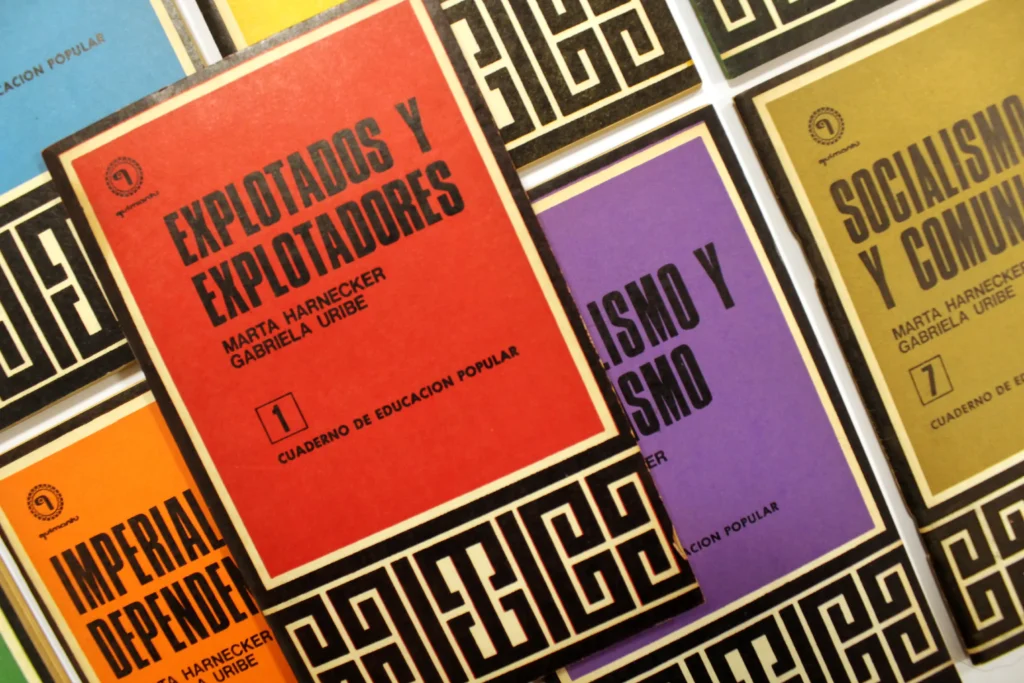

Oscar Varsavsky, desde el Centro de Planificación Matemática, planteó estilos de desarrollo alternativos basados en la creatividad, la diversidad cultural y la participación democrática, criticando la modernización imitativa. Su “Proyecto CREAtivo” o “Estilo Pueblocéntrico” priorizaba formas colectivas de propiedad y la autonomía tecnológica, confrontándose con el modelo “CONSUmista” (o “Estilo Empresocéntrico”), orientado por el despilfarro y la dependencia tecnológica. Entre 1973 y 1974 llevó estas propuestas al “Centro de Estudios de Participación Popular” en Perú, invitado por Darcy Ribeiro, y luego participó del “Plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional 1974–1977” del tercer gobierno de Juan Domingo Perón, donde encontramos marcas del debate sobre estilos de desarrollo.

Por su parte, la Fundación Bariloche, dirigida por Carlos Mallmann, presentó el Modelo Mundial Latinoamericano (MML), coordinado por Amílcar Herrera y Hugo Scolnik, como una alternativa al modelo del World 3 publicado en 1972. Según este último, sin cambios en las tendencias globales, el crecimiento económico y poblacional llevaría al colapso ambiental y social hacia mediados del siglo XXI. El MML fue un modelo normativo que proponía la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vivienda, educación y salud) como objetivo central, considerando las desigualdades estructurales entre el Norte y el Sur global. Demostró matemáticamente que los límites al desarrollo eran sociales y políticos, no físicos, y proyectaba la posibilidad de alcanzar un desarrollo igualitario y en armonía con el medio ambiente.

En 1976 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incorporó el paradigma de “necesidades básicas”, sobre todo tomando aportes del MML, como eje central para el desarrollo. Por su parte, en 1978, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), también recuperó estas discusiones y lanzó el proyecto Estilos de desarrollo y medio ambiente en la América Latina, liderado por Osvaldo Sunkel y Nicola Gligo, que buscó integrar la dimensión ambiental en los debates.

El auge de estas propuestas se vio truncado por las dictaduras en la región y el auge del neoliberalismo en los años ochenta. A pesar de su relativo olvido, las discusiones sobre estilos de desarrollo representan un capítulo singular y relevante en la historia del pensamiento latinoamericano, destacándose por su capacidad para imaginar alternativas al orden global desde una perspectiva crítica y emancipadora. Su legado persiste en propuestas como el desarrollo a escala humana y los paradigmas de necesidades básicas insatisfechas, que retoman muchas de las nociones allí gestadas.

Referencias

Libros y publicaciones asociadas:

Fundación Bariloche. (1976). Catástrofe o nueva sociedad: Modelo Mundial Latinoamericano. Buenos Aires: Fundación Bariloche.

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1972). The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books.

Scolnik, H. (2004). Una perspectiva histórica personal del Modelo Bariloche. En Herrera, A., Scolnik, H., et al., ¿Catástrofe o nueva sociedad? Modelo Mundial Latinoamericano: 30 años después (pp. 20–45). Ottawa: IDRC.

Pinto, A. (1976). Estilos de desarrollo en América Latina. Revista de la CEPAL, 10(1), 5–22.